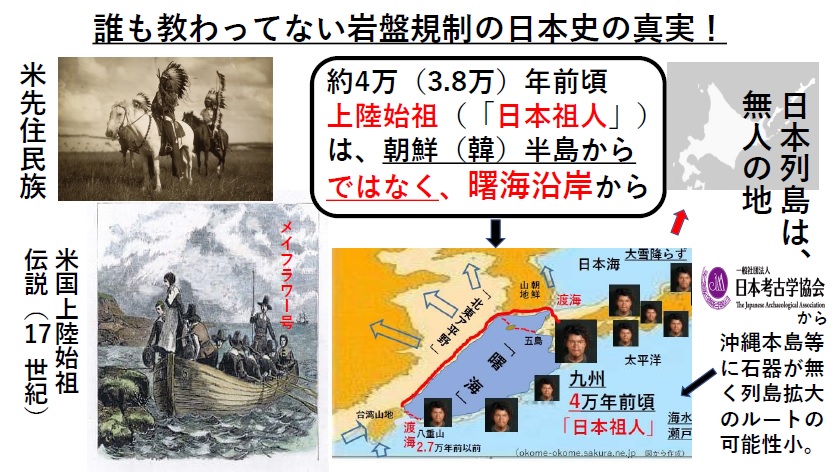

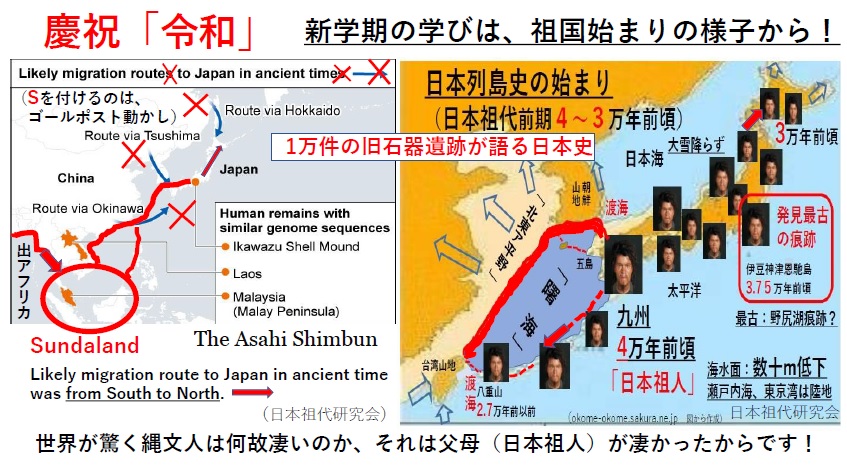

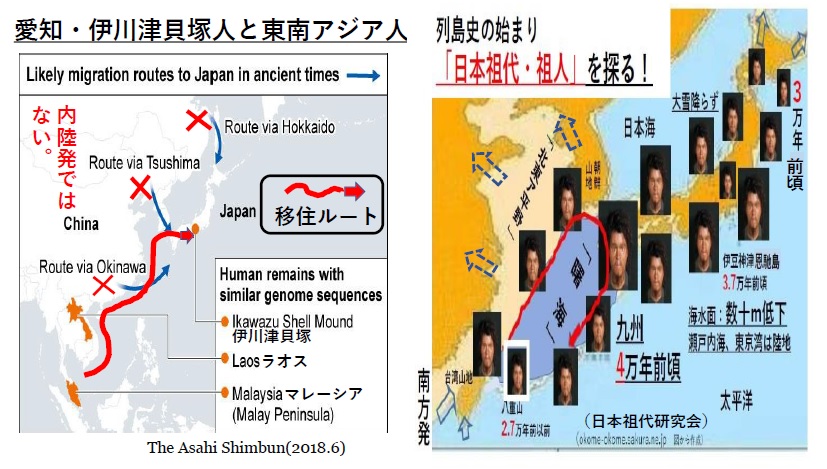

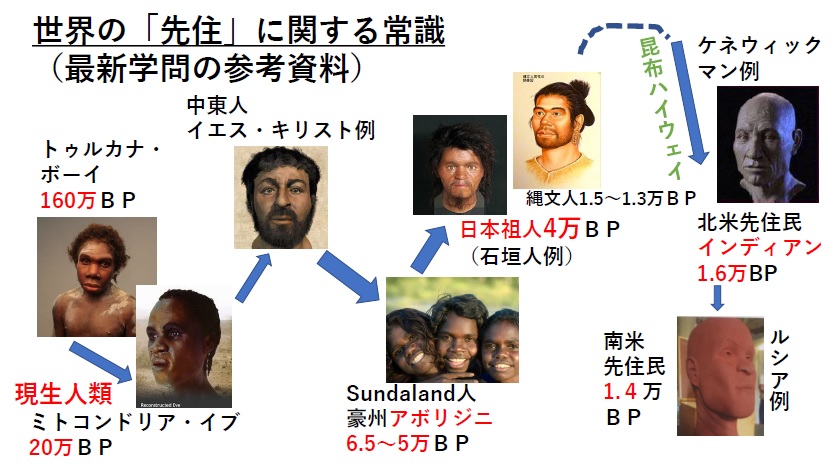

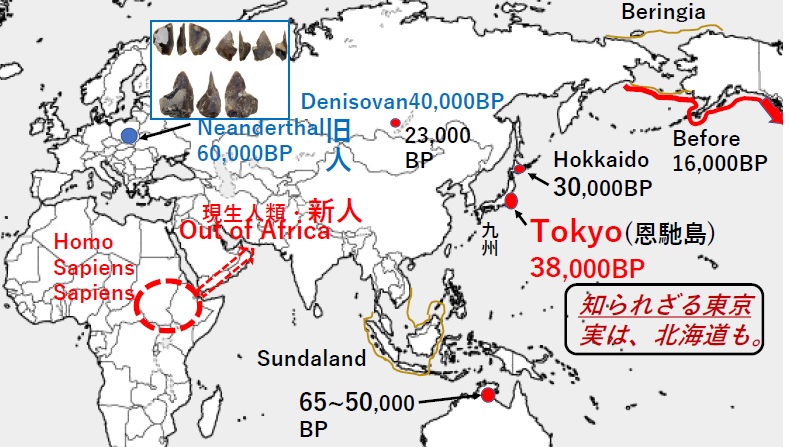

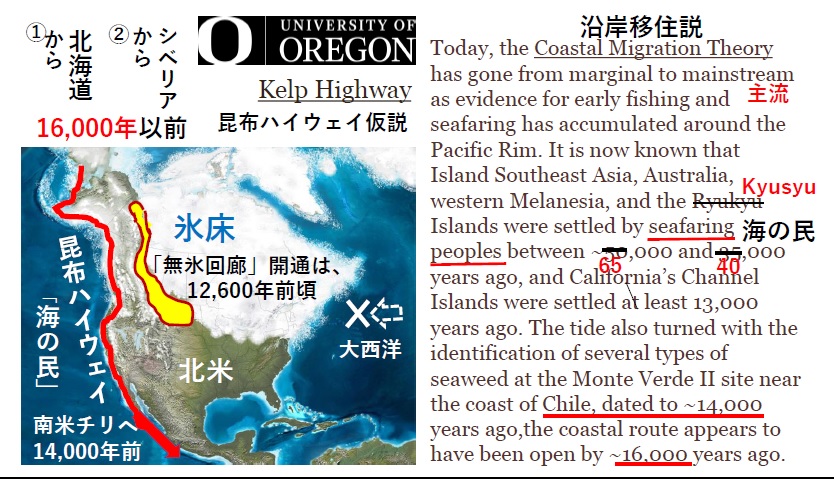

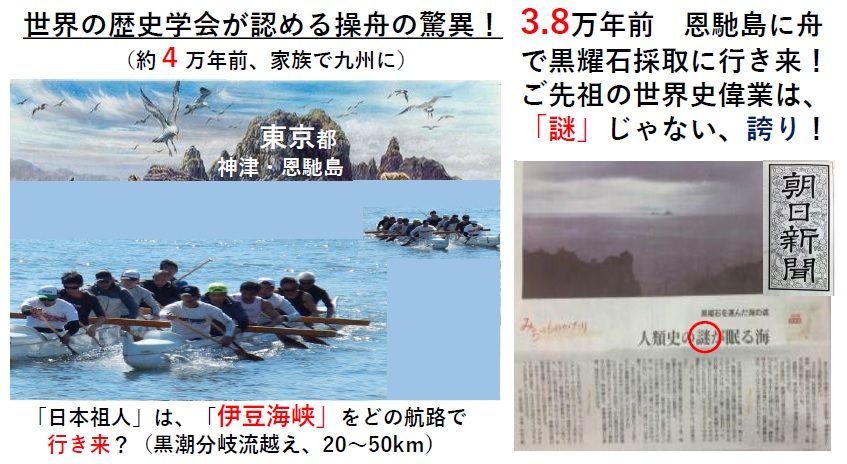

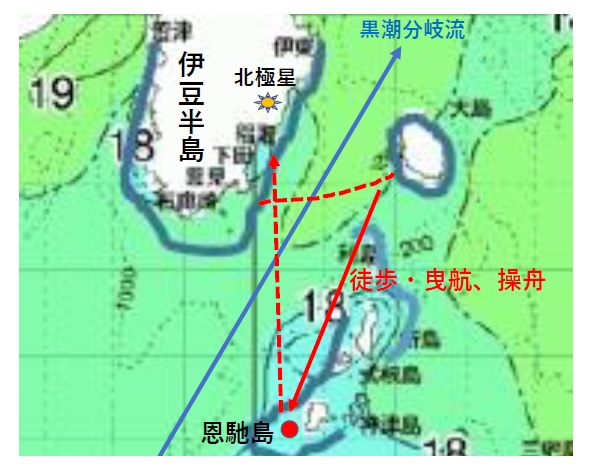

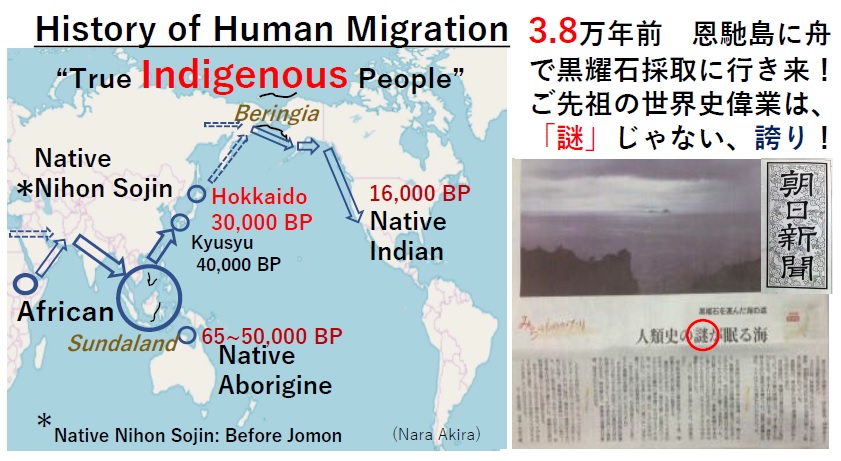

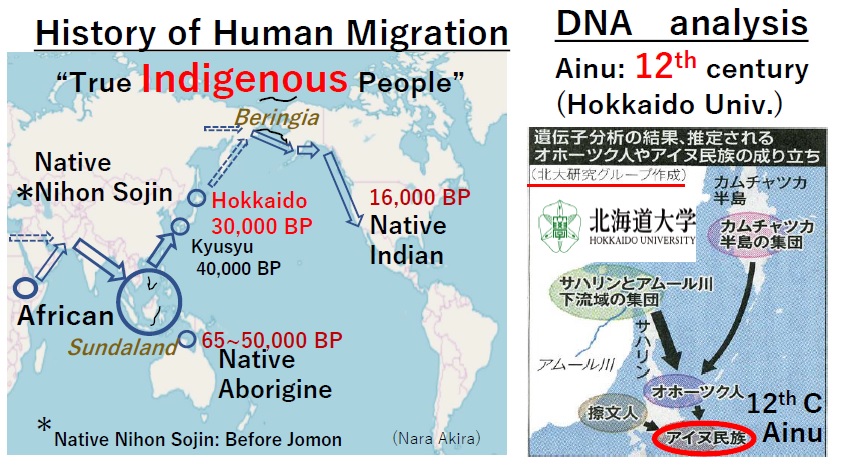

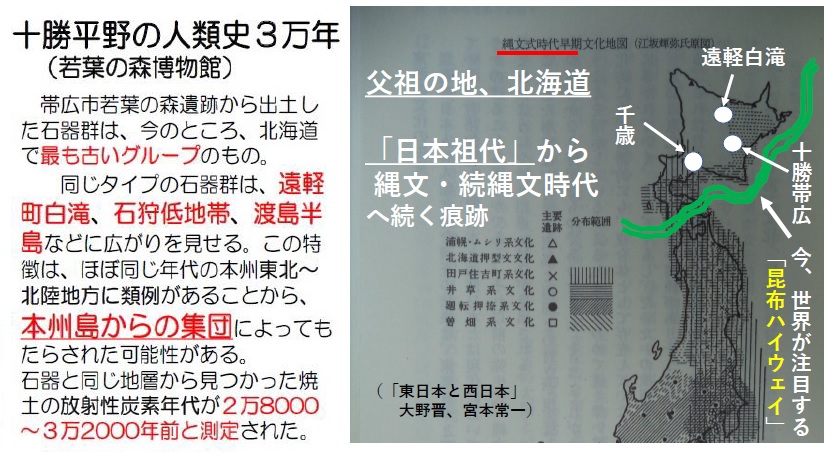

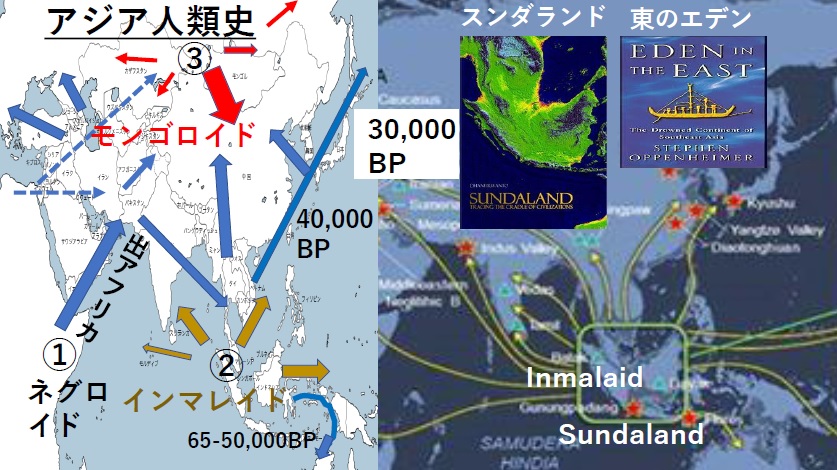

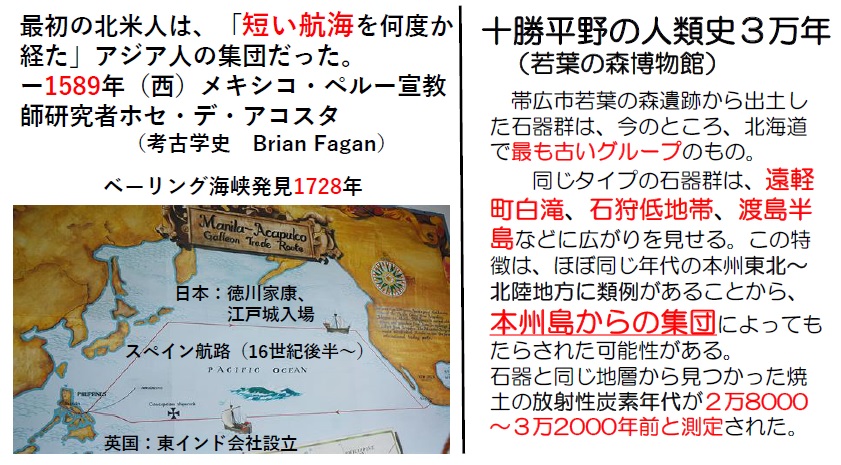

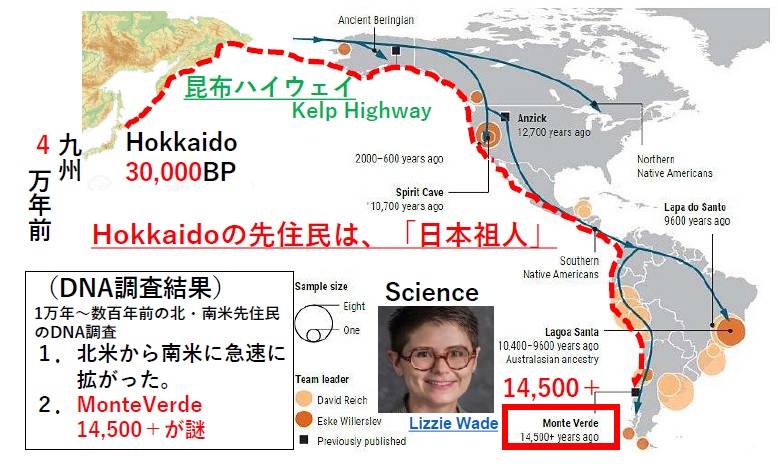

約4(3.8)万年にわたる本邦の歴史の、と語れません。岩盤規制のためです。下図は、米国人、日本考古学協会・歴史界、誰も1点を除き最新動向で異論ありません。それは、日本上陸始祖は、「朝鮮(韓)半島から」ではなく「曙海」沿岸からだという私の主張です (だって朝鮮半島の先に史実が無い) 。①普通に分かるのに、諸論あるとして学校で教えない。②書かれていないモノは「歴史」じゃないというゴールポスト動かし③その頃、「日本」なんて無かった (メイフラワー号で来た時、米合衆国と呼んでたか?) ④朝鮮半島を「韓」半島と呼ぶ不自然(世界と北朝鮮の人は怒る)。一つ一つが、大先生が言っている驚きの岩盤規制なんです。戦前は牢獄に入れられても一人くらいはこういう案を言う学者は有り得ましたが、戦後は、一人もいない学問の自由の無い権威主義・「イデオロギー汚染」の岩盤規制の状況なんです。「自らの過去について概念を持たぬ国民は、現在、将来をも、処理することは出来ない」(シュレディンガー・ハーバード大教授)なのに。