政治的な勝手な歪曲のゴールポスト動かしの「先住」定義は、歴史科学を学ぶ子供たちからいずれ相手にされなくなるでしょう。「先住」の語を外さず、真の「人権尊重」を偽史で貶める国会の選良って、何者?

既に累次の主張を控えますが、この問題に一言も声を発しない学界人の劣化には言葉も有りません。先人は、牢獄に繋がれるとしても真実と思う主張をしました。

(了)

政治的な勝手な歪曲のゴールポスト動かしの「先住」定義は、歴史科学を学ぶ子供たちからいずれ相手にされなくなるでしょう。「先住」の語を外さず、真の「人権尊重」を偽史で貶める国会の選良って、何者?

既に累次の主張を控えますが、この問題に一言も声を発しない学界人の劣化には言葉も有りません。先人は、牢獄に繋がれるとしても真実と思う主張をしました。

(了)

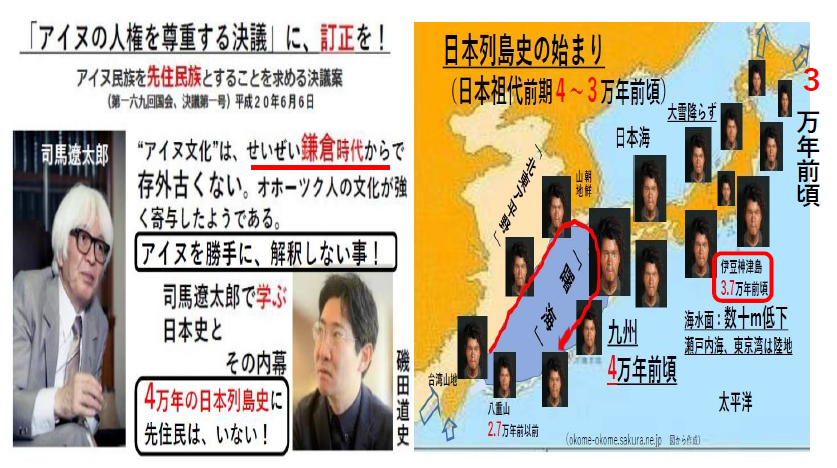

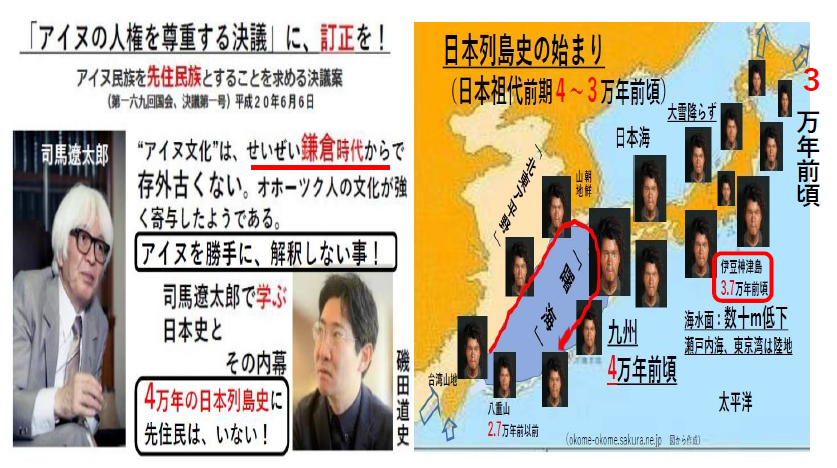

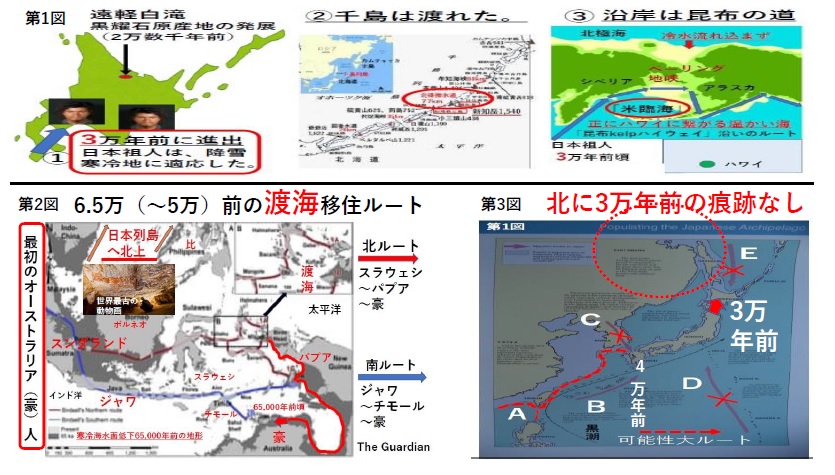

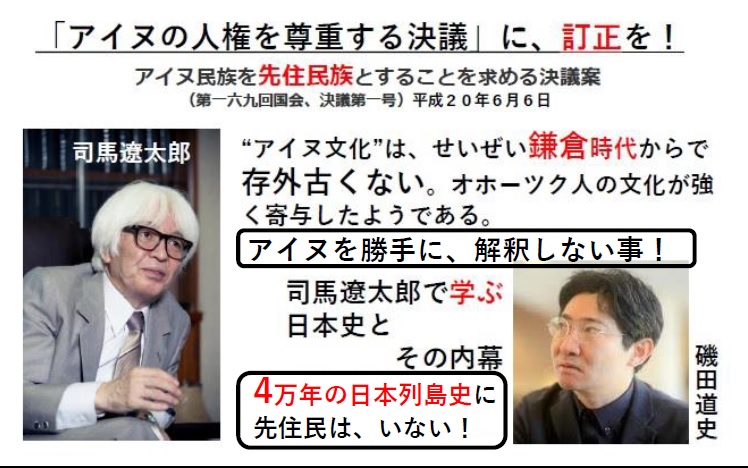

結論的に、東南アジアの沈んだ大陸地Sundalandから豪州アボリジニへ、北上して「日本祖人」九州へ、そして今、最初のアメリカ人インディアンは、昆布ハイウェイを舟で来た太平洋沿岸からの海の民と考えられ、北海道発が有力候補の「先住民3角形」が、世界学界の注目です。2代目である縄文人もお呼びでなく、まして鎌倉時代からのアイヌは論外です。歴史を知らぬ国連の歪曲「先住」の定義は、真の「人権尊重」に繋がらぬ、むしろ逆行する短慮の「ゴールポスト動かし」であり、歴史学におけるアジアの蔑視です。

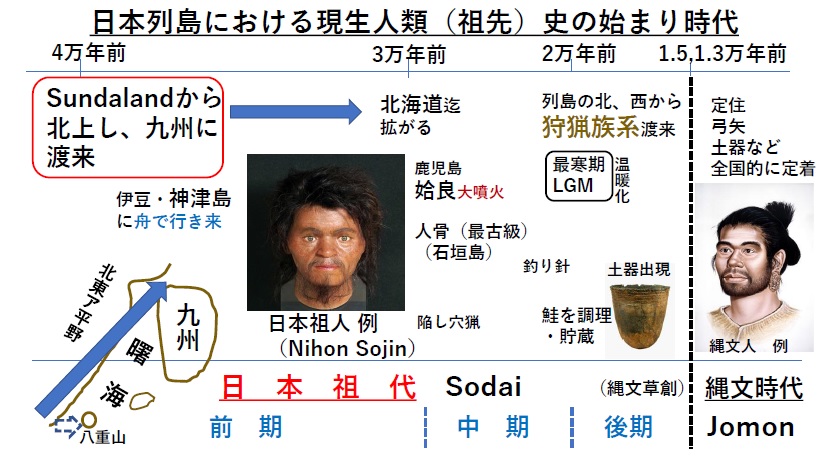

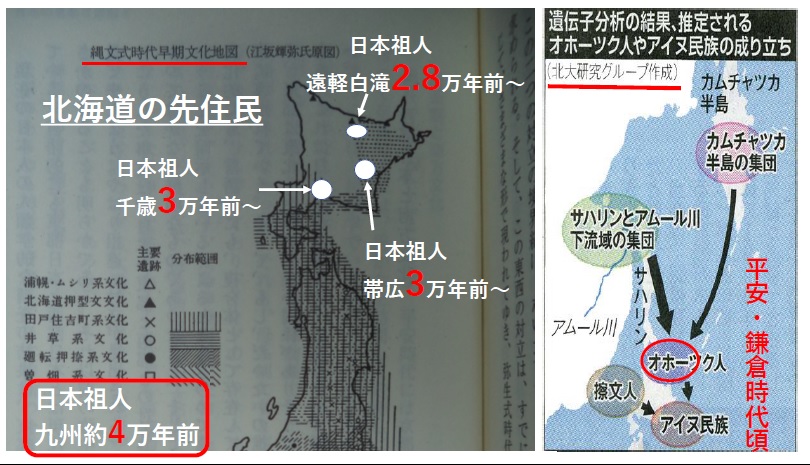

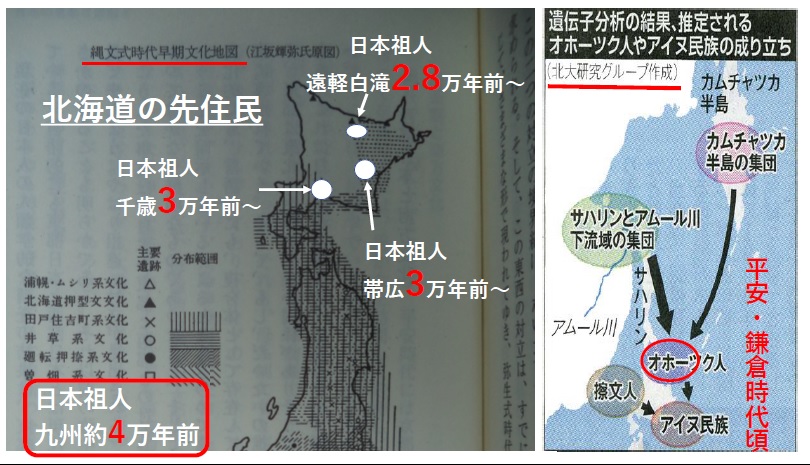

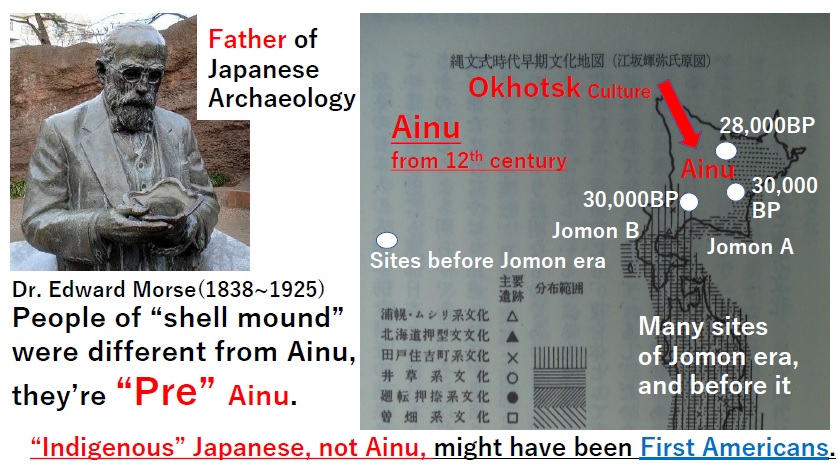

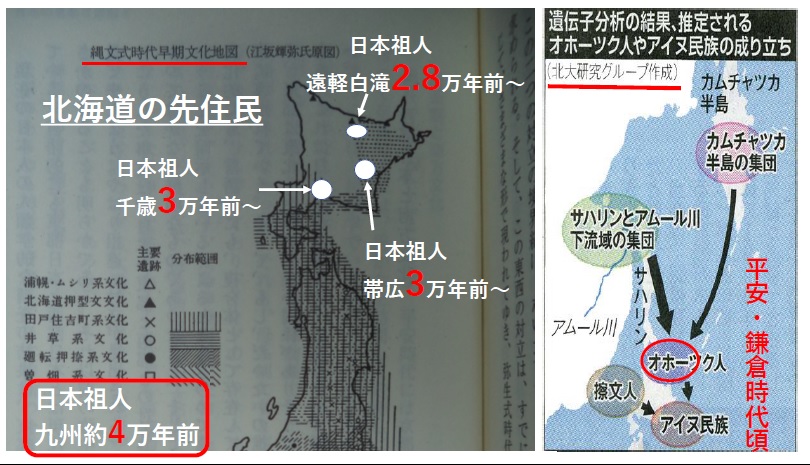

我が国の学者さん達は、この列島史が始まったのは約4万年前頃と皆さん考えている。そして、下記のように縄文と弥生について、納得できる話が遺跡の発掘などの実証の裏付けを持って語られるようになってます。しかし、縄文人の先代については、2万数千年の積み重ねがあるのに誰も語らない。「日本祖人」が居なくなって主役が縄文人になった訳ではないです。問題は、「日本祖人」という言葉がないため、まともに議論され考えられていないだけなのです。先ず、語りそして修正していく事で、語らねば何も始まりません。DNAが万能ではないです。日本の、北部東北・北海道の「先住」民は、鎌倉時代からのアイヌではないです。国連をはじめ、世界に誤解を撒き散らしているのです。

(譽田 亜紀子 :文筆家)東洋経済online3月2日抜粋

縄文人がいなくなって、日本列島の主役が弥生人にすり替わったわけではない。九州早良平野のように、縄文人と一定の距離を保ちながら渡来の人々が暮らし始め、いつしか両者が混じり合って、水田稲作を広めたのである。つまり、水田稲作は縄文人が選択したことだった。1980年代に盛んに欧米に言われた日本批判は、縄文人の気質だったのではないか。ほかの文化や技術を受け入れ、模倣し、オリジナルに仕上げる姿は、日本人に受け継がれている気がしてならない。いくら時代が下っても、「お天道様が見ているよ」と思う日本人の中には、DNA以上に色濃く縄文人の息吹が残っているのだと思う。

アイヌの人権尊重と歴史学問を分けて考え、「先住」は誤解の元ですので外しましょう。

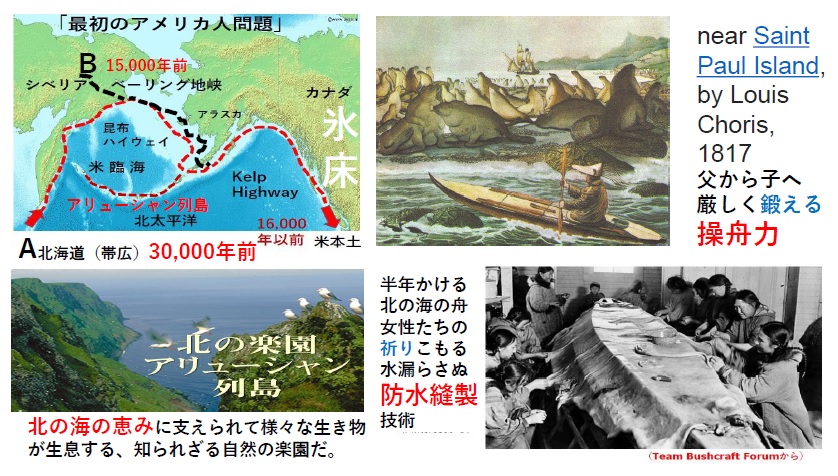

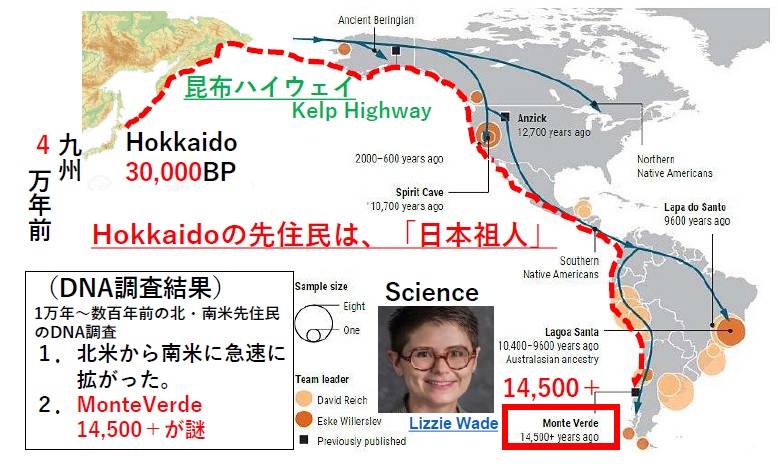

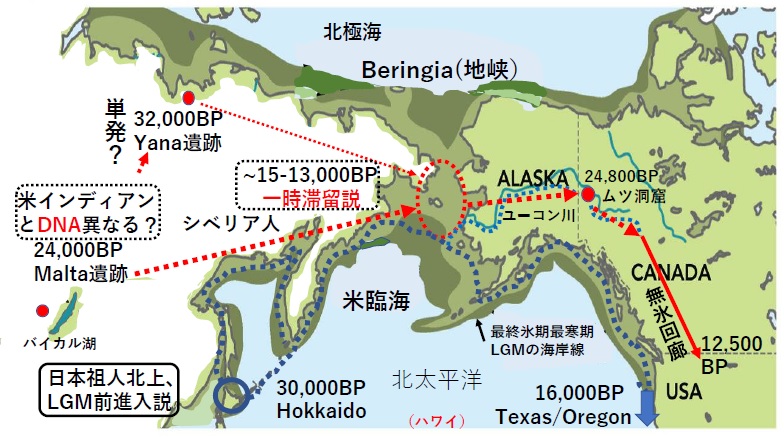

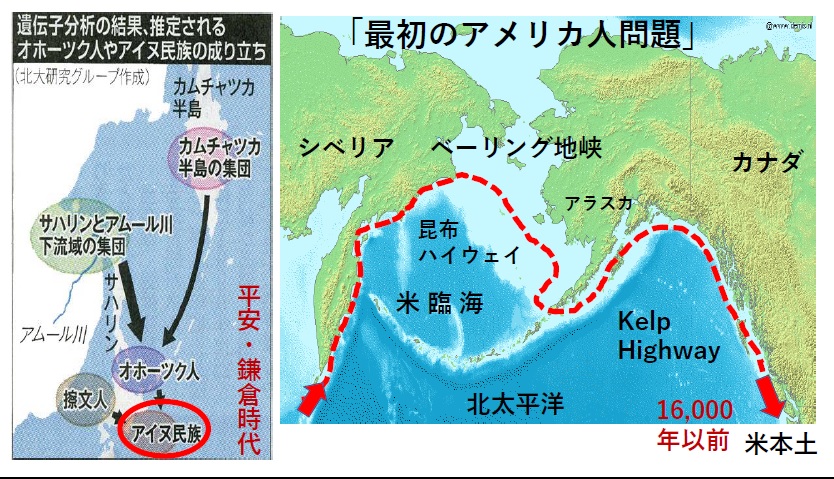

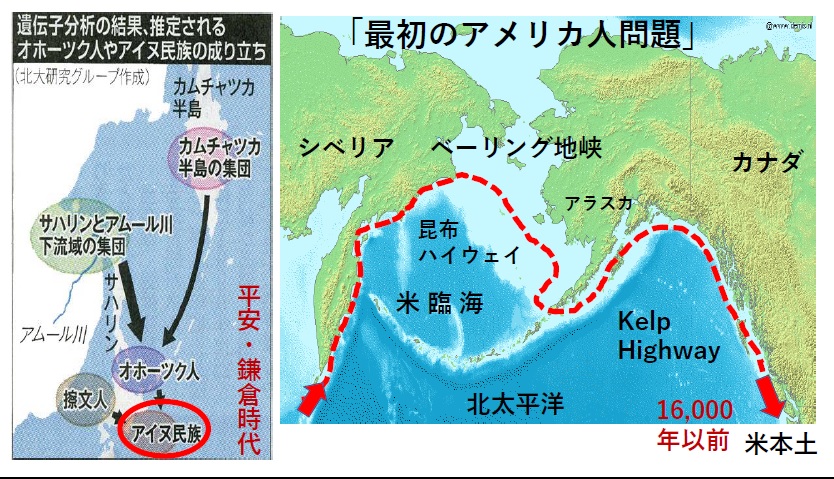

世界が注目する「最初のアメリカ人」は、ベーリング地峡の南岸からアラスカ・カナダ・米本土の北太平洋沿岸の「昆布ハイウェイ」ルートで来たと考えられています。従って、問題は、A.北海道からか、B.シベリアからか、となります。

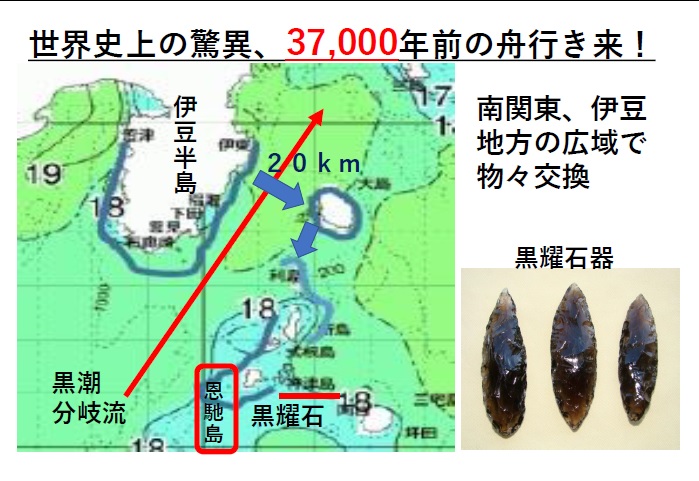

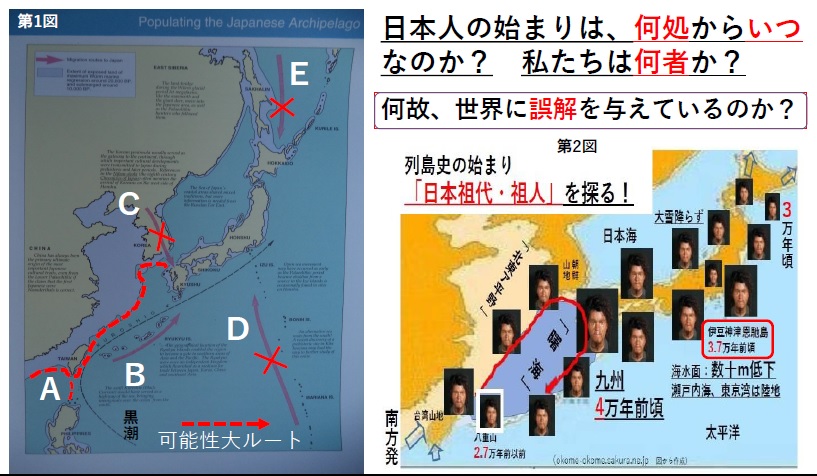

現在発見されている遺跡状況は上図のとおりで北海道が古いです。そして、シベリア東部の冬は、今でも-60℃で死者が出ています。地域の痕跡で注目はアリューシャン列島で、食が豊かであった事、遺跡9,000年・石器から辿れるのは12,000年前、そして、厳しい操舟力の鍛錬と高い防水の技術に見られる造舟力であり、シベリア内陸のマンモスハンターとは、はっきり違う「海の民」です。北海道は、南・東部の各地に3万年前の「日本祖人」(縄文人の先代)から生活痕跡がありますから、最有力候補と考えられます。北海道大学のDNA分析で鎌倉時代頃からとされるアイヌを「先住」と呼ぶのは世界に誤解を与えます。現存DNA的には、内陸シベリア系が優勢ですが、歴史的には「環太平洋海の民」の文化が基層と考えられるのです。何しろ「日本祖人」は、世界の歴史学界が驚く37,500年前から、舟で黒耀石採取に20km以上の黒潮分岐流を越えて伊豆神津島を行き来していた「海の民」でしたから。

(了)

最初のアメリカ(本土)人は16,000年以前の「海の民」!

議論への参戦は北海道から。アイヌ「論外」、縄文人「及ばず」、「日本祖人」(Nihon Sojin)のみ対象

https://www.youtube.com/watch?v=CmxhFgpIacI

世界が注目する標題について、Youtube(Science magazine)を紹介します。これまでの定説は、シベリアの狩猟族が大型動物を追ってベーリング地峡を越えたというルートでした。今は替わって、北の「米臨海」沿岸の食豊かな「昆布ハイウェイ」(Kelp Highway)を舟でやって来た「海の民」(seafarer)ルートが有力です。主な理由は、南米チリに14,500年前の遺跡が見つかったが、地峡ルート上の北米「無氷回廊」(アラスカ~カナダ~米本土・モンタナ州)は、12,500年前頃でないと通路が開いてないと研究分析されたのです。それで沿岸が、北海道も注目されています。というのは、そこには30,000年前の遺跡(帯広、千歳等)が多くありますが、シベリア東部には15,000年前で、遅いのです。加えて、狩猟族が、北の海岸に出て来て、舟造って操作するのは大変なknowhow習得の鍛錬が居るのです。さて、注目の北海道では、鎌倉時代頃からのアイヌは論外で、15,000又は13,000年前の縄文人も及びません。世界は何でアイヌが「先住」?、何で「日本祖人」(Nihon Sojin)が教科書に無いの?金メダル候補なのに!その理由は、日本史を知らない国連UNの横暴、よく分からないとして縄文Jomonしか世界に発信しない学界のせいなんです。(了)

世界が注目する最初のアメリカ(本土)人・カナダ人は、 16,000年以前の「海の民 」であるというScience magazineのYoutubeを紹介します。これまでの定説であったシベリア~ベーリング地峡ルートが力を失ったのは、①南米チリに14,500年前遺跡が見つかったが、地峡ルートの下図「無氷回廊」(アラスカ~カナダ~アメリカ本土・モンタナ州)は、12,500年前頃でないと氷のため開いてないので、沿岸ルートと考えざるを得ない、②沿岸は、昆布ハイウェイ(Kelp Highway)という食料豊かな状況にあった。③考古学者たちが目を向けだしたので、少し新しいが沿岸で遺物が見つかり出してます。

https://www.youtube.com/watch?v=CmxhFgpIacI

さて16,000年以前に、2ルートが考えられます。 A.北海道~カムチャッカ半島~、及びB.シベリア~ベーリング地峡沿岸~。ここで、北海道は30,000年前の遺跡・遺物が出ているが、シベリア東部は15,000年前しか出ておらず、遅い。また、内陸のマンモスハンターが海岸に出て来て、大変なknowhowを必要とする舟造りと操舟が出来るのかという問題があります。他方、A.は、アイヌが問題になります。16,000年以前にアメリカに来なければならないのに、何故、新しい12世紀頃のアイヌが、北海道の「先住」民なのかと。国連UNの圧力だからという言い訳は通用しません。 最近は縄文時代から居たなどと言う者も出てきてますが、縄文時代は15,000年又は13,000年前からなので、それでも議論への参加資格がないのです。普通に考えれば豪アボリジニや米インディアンのように、先に住んで居た人たちが「先住」民です。歪んだ政治的背景を有するゴールポスト動かしのアイヌ「先住」民認定ですが、 当たり前の歴史学問的呼称としては、おかしいのです。更に、教科書に未だ名前も無い「日本祖人」だけが資格があるので、日本の学界は何やってるんですかとなってしまいます。「最初のアメリカ人」がはっきりする前に、学者先生が一人も異を唱える声を挙げなくて、ホントにいいんでしょうか?

(了)

It has to be told Respect for human rights from Fact of history. Definition “Indigenous” of UN is “Fake” to Japanese People. Situation of Ainu is quite different from Aborigine in Australia and Indian Natives in USA historically.

Ainu started since 12th century, but Original Japanese, “Nihon Sojin”, lived 30,000 years ago in Hokkaido, far before Jomon era. It’s a long long history of Japan. Now, some researchers think that there’s possibility for Nihon Sojin to have migrated to America, Canada through “Kelp Highway” along seashore by canoe.

「歴しニア」の叛乱

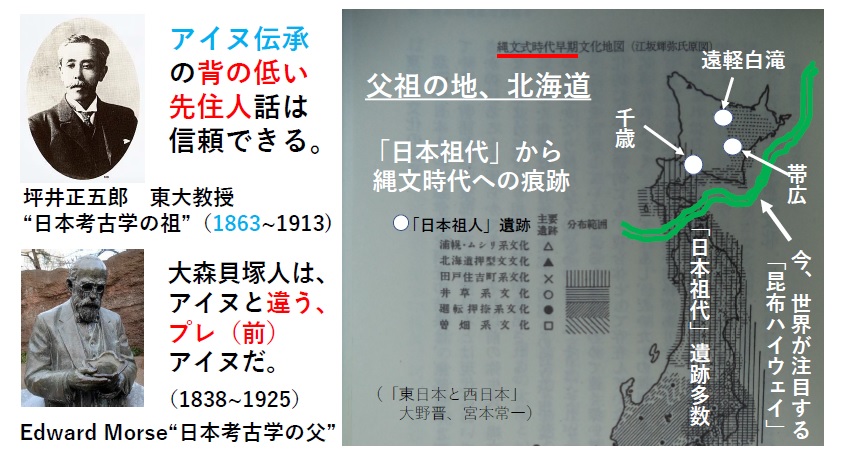

日本史について何も知らない国連UNの圧力で、祖先の歴史を曲げることは許されない。日本考古学の祖である坪井教授の説は、明治後半に研究者が北千島に行って調査したが、そのような話の人も居なければ言い伝えも無いとして忘れ去られた。しかし、万年前からの先住者の話を、明治になって小島に行って居なかったということで否定するのは適切ではない。明治時代の当時の学界では、縄文Jomonはもとより、現生人類がアフリカで誕生し日本列島に約4万年前に海を越えてやって来たなんて、全く全く想像できませんでした。問題は、先に住んで居たと言えないアイヌについて、人権尊重と歴史学の問題が混同されていることに、学者が一人も異を唱えない学界の異常で、世界に誤解が拡がり苦労します。「先住」は外そう。今、世界の学界では「最初のアメリカ人」の渡来ルートとして北海道沖も通っていた「昆布ハイウェイ」が注目されています。襟裳岬は春だってしっかり食料がありましたよ!

(了)

「最初のアメリカ人」が北海道から だったら、どうするの?!

近年、「最初のアメリカ人」は、従来の定説であったシベリアからベーリング地峡を通って米本土ではなく、昆布ハイウェイ(Kelp Highway)から舟で沿岸を米本土へと考えられてきています。

そうなると、平安・鎌倉―16,000年前(米本土遺跡)問題が生起します。

北海道の先住民族はアイヌ(平安・鎌倉時代)

北海道から昆布ハイウェイを「最初のアメリカ人」が来た

「最初のアメリカ人」は16,000年以前に来た

国会の先生、誰が責任を持って子供たちに説明するんですか?! 入試問題の解答は? 国連UNは、ホントに説明してくれるんですか、日本が決めたと言い逃れしませんか?

(了)

歪んだ国連の定義が何であれ、先住民とは先に住んでいる人たちです。オーストラリアのアボリジニであれば6.5~5万年前から、米Nativeインディアンは1.6万年前頃からその地に先に住んでいたとみられる人々です。さて、北海道には、約4万年前頃に海を渡って家族で九州に来た人たちが北上して、図のように3万年前頃から「日本祖人」が住んでおり、縄文時代早期の文化図にも受け継がれていたことが分かります。

そして、地域差のあるその人たちは、東北に住んでいた人たちとそれ程の違いはありません。一方、アイヌと呼ばれる人たちの文化は、北海道大学の調査によってせいぜい平安・鎌倉時代からのものです。アイヌ「先住」は、アボリジニやインディアンとは全く違う、歴史的に世界に誤解を与えます。「先住」の語を外し、アイヌの人権を尊重する決議に名称変更し、立法にそれを反映するよう強く求めます。子供たちが再びウソ慰安婦問題のような苦労をしないために。因みに、北海道の先住「日本祖人」は 世界の学界が注目する、昆布ハイウェイを行った 「最初のアメリカ人」の可能性が有るのですから。(了)

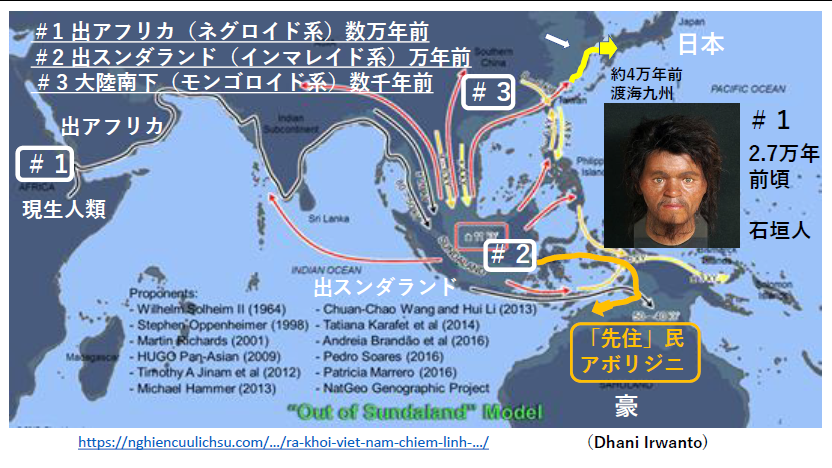

現生人類のアジア史上、3つの大きな人の移動が有りました。#1出アフリカ後の拡がり(下図黒色)で、約4万年前に日本列島にも及び「日本祖人」の例として 石垣人 が発掘復元されました。次に、更新世と完新世の大転換期の#2沈みゆくSundalandからの人や神話などの移動(赤色)です。そして、#3内陸モンゴロイドの南下(白色)であり、実はハワイやモアイ像のイースター島などの太平洋諸国はこの波が及んだものです。

西洋人が、ジンギスカンにびっくりしてアジア人を新・旧モンゴロイドと名付けたのは全く不適切で、「インマレイド人種」がホントの特色であり、また、#2沈むSundalandの影響認識も同様に不十分で、朋友のDhani Irwantoが詳細を研究して発表しています。これ等は西洋人が陸地の歴史に捉われたのを是正する「沿岸史観」と呼ぶべきものです。さて、現生人類史最初の拡がりで数十kmの海を越えて。6.5~5万年前頃に豪に渡ったアボリジニは正にその後の苦難の「先住」民であり、この3つの波にも入らない鎌倉時代頃からのアイヌ文化人など一緒にしないでくれというところでしょう。

原爆の贖罪意識が南京大虐殺の大ウソを生んだように、豪アボリジニや米インディアンに対する贖罪意識がウソ「先住」民アイヌ話を生んでいると言えるでしょう。更に、噴飯ものなのがアイヌには白人の血が入っていると言う話が国連などで根強く後押しをしているとみられます。裏付けのない歴史のウソは、慰安婦話のようにいずれ正されますが、日本国会の罪は重いです!(了)

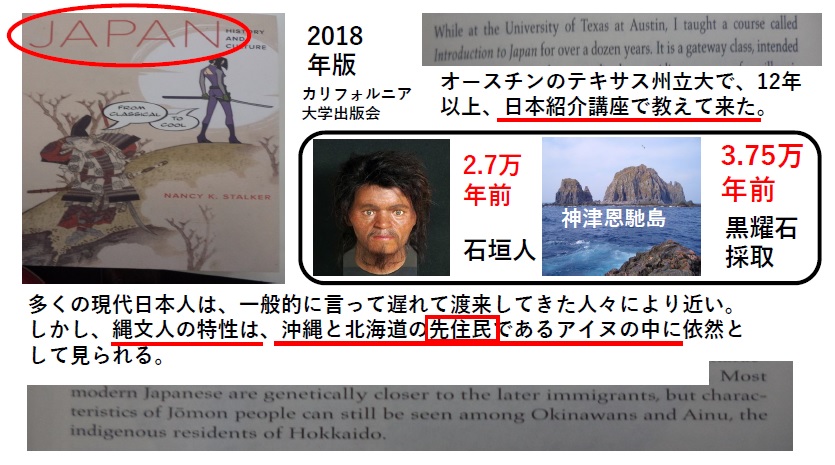

昨年、米国カリフォルニア大で日本紹介図書が出版されました。著者のNancyさんは、テキサス大で12年以上、学生がより深く日本を理解するよう日本紹介講座で教えて来た知日派です。どう考えても反日の方では有り得ません。しかし内容は、下図右中央の「日本祖人」である2.7万年前の石垣人についての記述はなく、また、日本祖人が世界の歴史学会を驚かせている3,75万年前からの伊豆神津恩馳島へ舟で黒潮分岐流を越えて20km以上を行き来した黒耀石採取の行動の記述も無いです。

相変わらず、用語は2代目の縄文Jomonしかなく、その特性は沖縄と(前回報じた歴史裏付けのない)「北海道の先住民アイヌ」に今も見られるという偏向した政治的な記述です。

先住民のウソのみならず、あたかも縄文特性を残しているのは沖縄と北海道と言う完全に誤った政治的なものは、これをNancyさんに吹き込んだ、教えない日本人学者の問題であり、世界に放置している文科省・外務省の問題であり、国連の圧力でウソのアイヌ新法を立法して再び世界で慰安婦ウソの二の舞を繰り返す国会の大問題です。(了)

普通は、先住民と言えば分かってる歴史で「先に」「住み着いていた」民のことです。豪のアボリジニも米のNativeインディアンも何処もそうです。しかし、学界に異論のない約4万年の日本列島史において、鎌倉時代頃からのアイヌ文化人が「先住」民族だなんて、一部の者のウソと歪められた国連の勝手な押しつけです。

上右図の北上は、1万件を超える旧石器遺跡の分析から導かれたもので、北には遺跡は見つかっていないのです。アイヌ文化は北の文化ですが。

民族と呼ぶ訳は、一部に欧州白人と共通の血が流れているといった妄説(それなら先住じゃない)、日本人とは違う(勝手な日本人の定義)、アイヌ自ら伝承の「背の小さい先住」のコロボックルは居なかった(学問的な証明なし)、それでいで最近になって先祖は縄文人(証明なく、それは2代目)と言い出していて、普通の「先住」について、説明責任ある者の一致した見解がはっきりしない、デタラメな先住の定義と「ゴールポスト動かし」で立論がぐちゃぐちゃです。その理由は、本件が政治的圧力で進められ、学会が歴史的裏付けを学問的に議論し世界に発信することが不十分だからです。また、私たちは歴史の歪曲・印象操作で子供たちを苦しめ続けるのですか? 父祖の地である北海道、守られるべきアイヌの人権と約4万年の日本の歴史の事実が、無責任な異国人たちによって混同され 掻き回される のを座視すべきでは有りません。何と言っても今、北海道先人は「最初のアメリカ人」であったかも知れないという世界の大注目マターですから。(了)

下第1図のとおり、北海道に、南から北上した現生人類が暮らし始めたのは遺跡が示す3万年前、千島列島は次々に島が見え、「昆布ハイウェイ」が沿岸を行く食料豊かな所で、今、最初のアメリカ人は、1.6万年以前に沿岸を舟でやって来た人たちというのが、最新有力説です。当時のベーリング海峡は陸地で、北極の冷たい海水を遮断し、「米臨海」は、正に暖かいハワイに繋がる海でした。

第2図、豪の先住民・アボリジニの祖先は、6.5万年前、スンダランドから途中では数十kmを渡海した北ルートという最新の解明説が出ました。日本は第3図のとおり、スンダランドを北上した人たちが4万年前に九州に舟(筏)で来て、3.75万年前に伊豆神津恩馳島の黒耀石採取に舟で黒潮分岐流を渡って行き来し、世界の学界を驚かせています。特に第3図、樺太、沿海州に3万年以前の何の痕跡も発見されていませんから、南からの北上がはっきりです。一部に、アイヌは西洋人と共通という話もあり(それなら南から北上した先住民でない)、支援する白人も居ますが、イデオロギーで吹き込まれたデタラメ国連に押されたアイヌ「先住」話は、その文化が鎌倉時代頃の他、歴史事実のはっきりしない話です。

アイヌの人権は尊重されねばなりません。しかし、「日本祖人」が最初のアメリカ人かと、今、世界の学界が注目する時代に、勝手な理由付けのアイヌ「先住」民族話は誤解の元であり、牢屋に入れられる訳でもないのに、学者が一人として声を挙げないのは、学問の冒涜です。(了)

標題には下第1図のDを抜いた図が世界に広まりよく使われますが、重要な「始まり」に対する誤解の元です。フェイク・印象操作と言ってよく、問題は最も可能性が高いAが挙げられていません。「いつ」が約4万年前頃(3.8万も同じ)は、学会に異論ありません。すると西のCと北のEは、現生人類の出アフリカ後、どのルートでいつその矢印の出発点に至ったのか痕跡が実証されず、人類移住の始まり図に描くことが不適切で、対象とすべきは、AとBだけなのです。

つまりずっと時代が下ってからやって来たC,D,Eを描くことは、「先住」の誤解の元であるのみならず、国連による勝手な定義の「先住民」問題にも繋がります。そしてBは、4万年前の慶良間海峡越えなどを考えれば厳しいことから、普通に考えて北上史である日本中に拡がった第2図(顔は2.7万年前の石垣人準用)になるのです。①時期の違う複数ルートを描く、②大昔はよく分からないとして記述しない、のは歴史研究と教育上の歪みです。日本史の約92.5%の期間を占める長い「日本祖代」・縄文時代の生活文化というDNAよりも大事なものを継承しているのです。やがて豊かな各地の神話 となって伝承・活字に残り、 天皇陛下をいただく日本国となって現在に至ってますが、島国であるが故に歴史がかなりはっきりしている、世界でも稀な恵まれた国と言えます。(了)