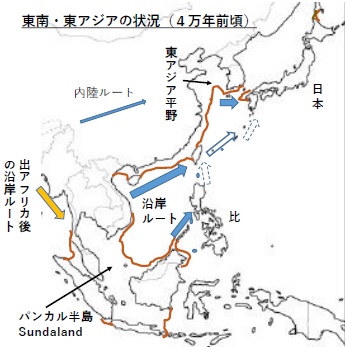

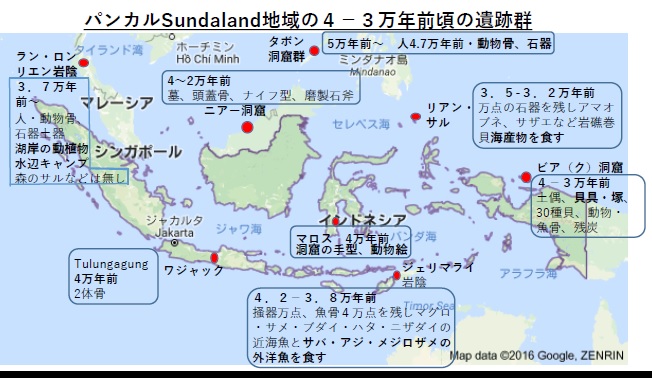

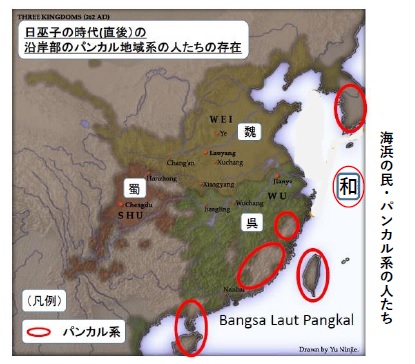

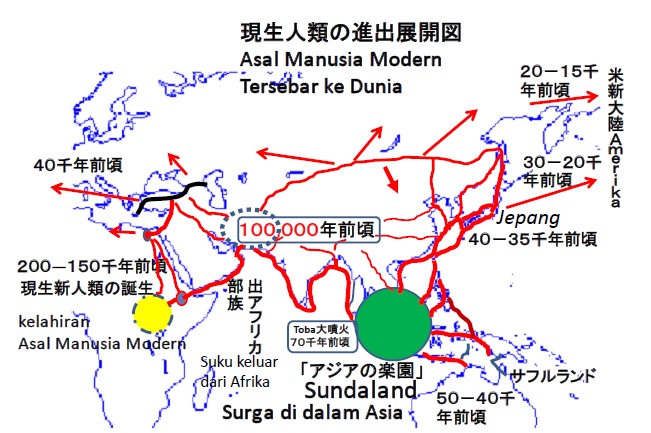

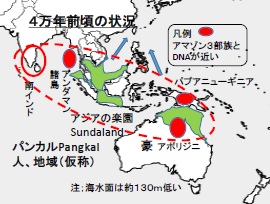

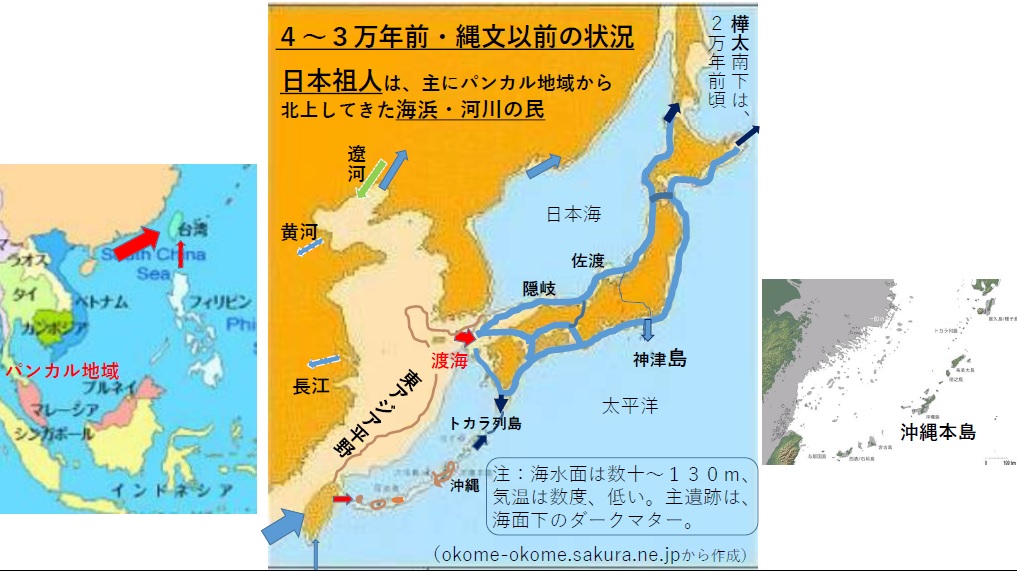

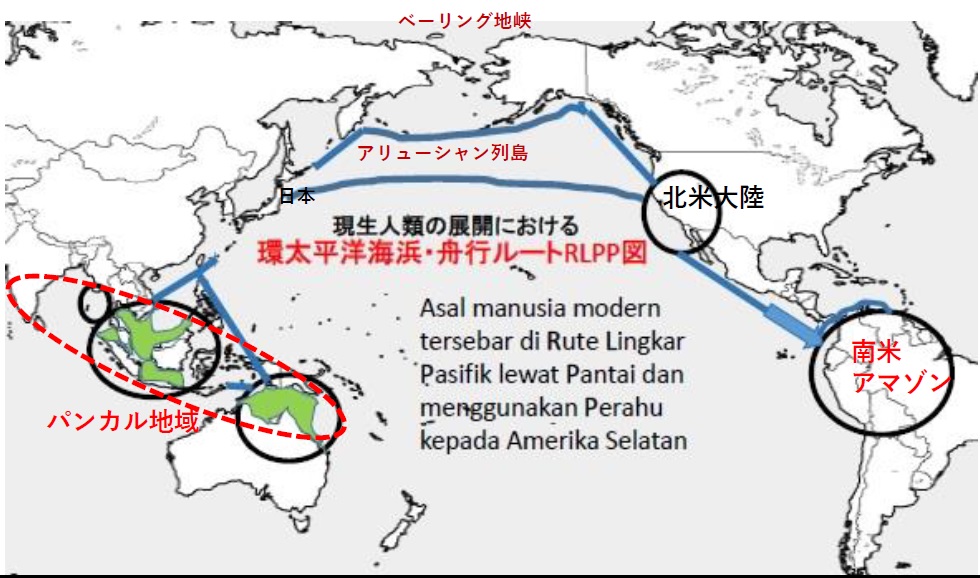

前回まで日本の始まりに係る下図のパンカル半島地域の状況と日本の状況を見てきました。

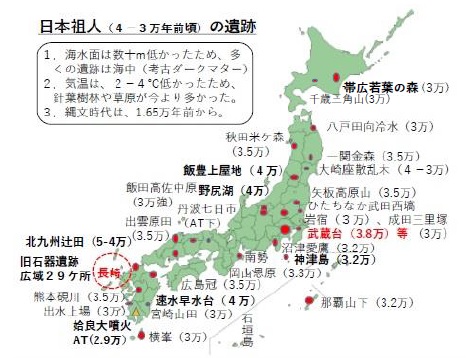

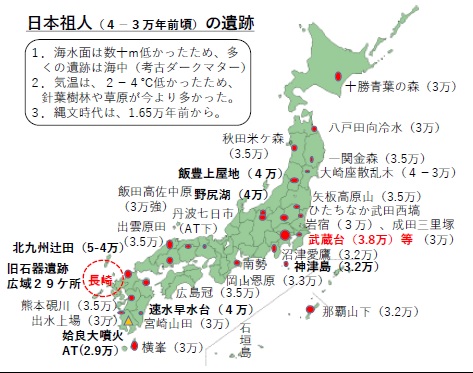

日本の遺跡状況をみますと、4~3万年前頃の現生人類の進出展開の状況は、明らかに南古北新です。樺太~北海道ルートでの進入は、ずっと後の2万年前頃とみられています。

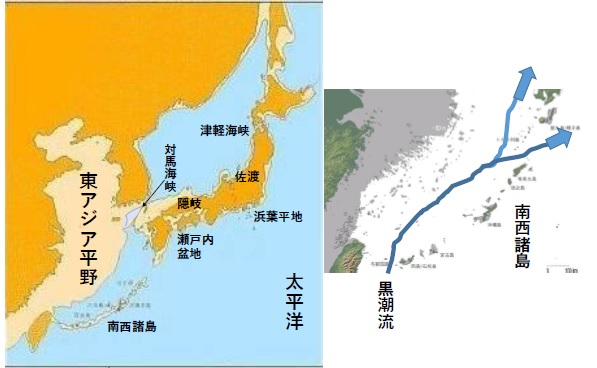

そして、南西部日本に至るルートとしては、沿岸ルートと内陸ルートがありますが、当時の海水面が数十m低く海浜低地部が広大な東アジア平野となっていましたので、いずれのルートであってもこの平野沿岸から海を越えて九州に渡ってきたことになります。

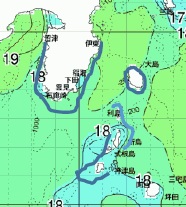

次に、日本へは沖縄方面から南九州へと、東アジア平野の北部から北部九州へという2通りのルートがありますが、当時のこの平野の沿岸北部と南部の人たちの暮らしぶりを考えれば、沿岸地域内は北部(黄海地域)も南部(台湾地域)も似たような海浜に馴染んだ人々の似たような暮らしぶりでしたでしょう。

従って、最初に日本の最西端の与那国島に渡来したのか、北部九州に渡来したのかという問いはあり得ますが、知ることは難しく、また、東アジア平野の似たような人たちが渡来してますので、2方向のいずれが先かを論ずることはそれほど意味はないでしょう。

南の沖縄~南九州ルートの方が、長距離の島々を伝っていく必要があること、途中のトカラ列島地域での暮らしが容易ではなかったのではということ、そして、九州・沖縄における現在確認されている遺跡の状況などから最初に九州に入ってきたのは北部からであろうと考えられます。

そして、後続の人たちを含めて太平洋側と日本海側を北上展開していき、3万年前頃には北海道に達し(3.2万年前頃には台湾方向から沖縄へ)ほぼ日本列島に進出展開しました。この始まりの列島に暮らした人たちを日本祖人と仮称しています。(現在の学界では、名前を付されて認識されていませんが。)

日本祖人は、2.9万年前頃の姶良大噴火で九州・西日本地域の人たちが大打撃を受け、2万年前頃には、樺太~北海道へ、九州へも北から狩猟民族が入ってきて混在し、1.65万年前頃の青森で見つかった土器をもってその時期以降は縄文人と呼ばれることになります。

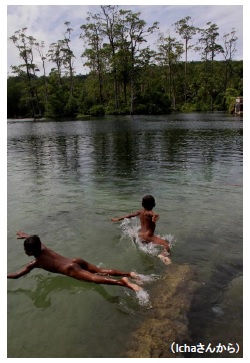

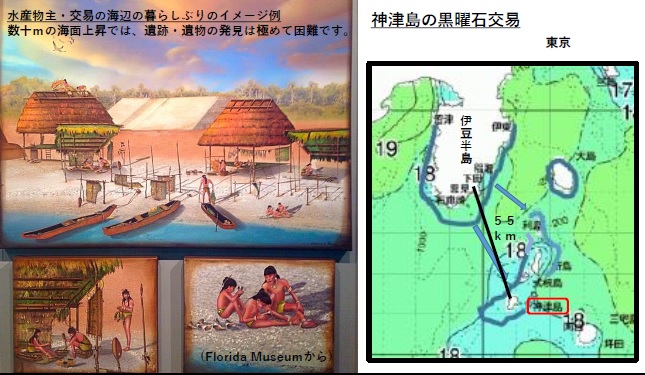

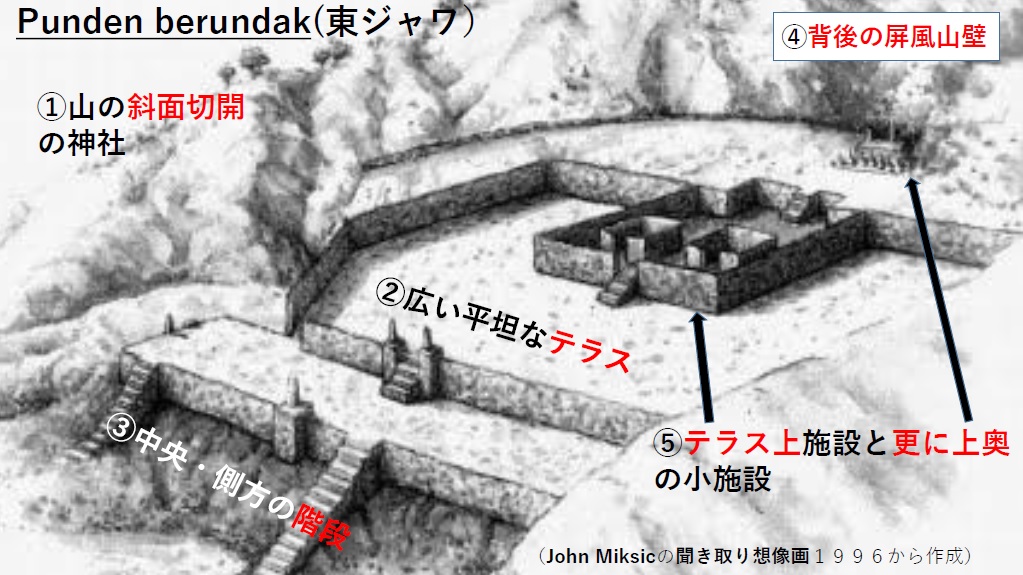

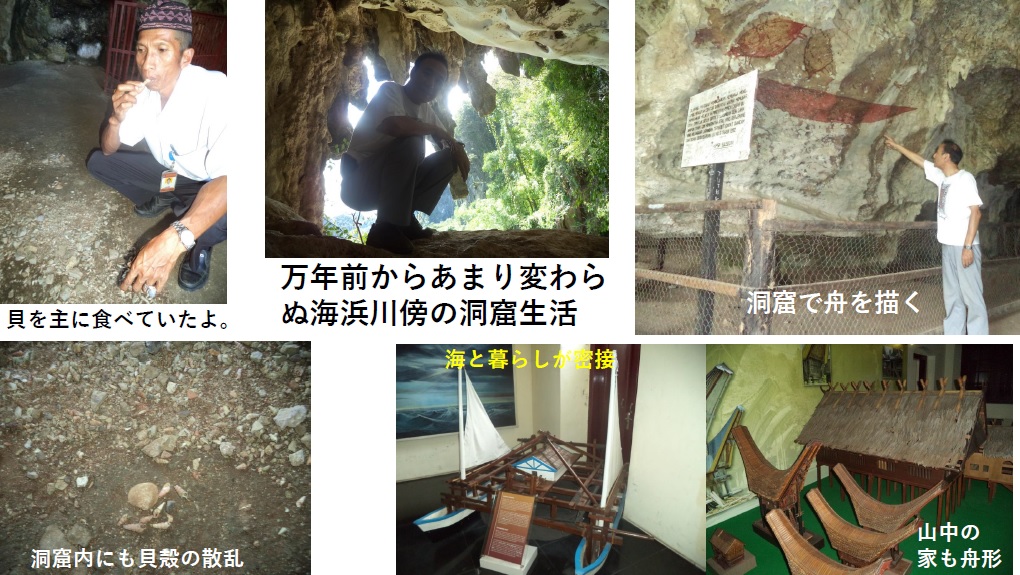

4~2万年頃まで日本に定着した日本祖人は、当時の遺跡からみるに沿岸・河川沿いに発展していった、基本的には”海辺の民”としての暮らしぶりであり、東アジア平野に至るまでの子孫変化と地域特性の差異はあるものの、下図のパンカル地域の遺跡に見られる暮らしぶりと共通性があったものと考えて良いでしょう。

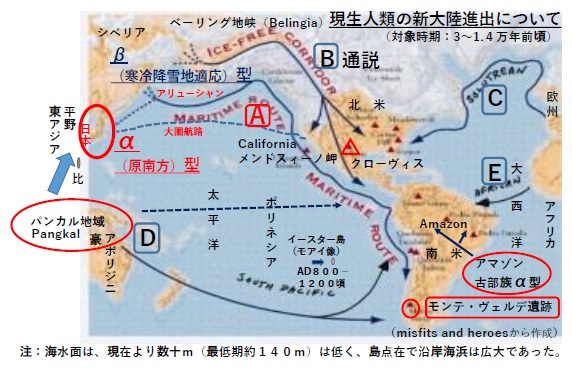

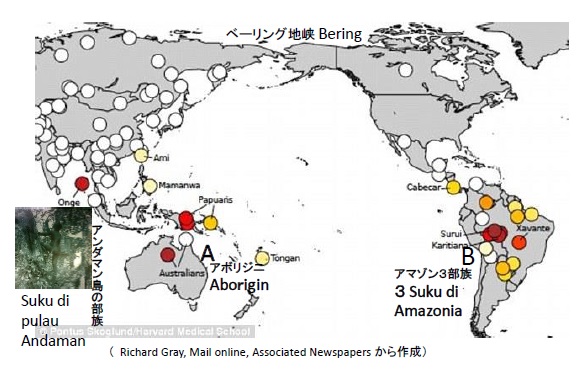

始まりの日本人は直系祖先ですので当然、注目されますが、同様に近年、新大陸アメリカの始まりの時代の人々に関心が高まっています。(約250年、欧州などから来たアメリカ人も自分の土地の始まりに関心が向いた真のアメリカ人になったようです。)

さて通説は、下図のBのとおり、2万年前頃、シベリアからベーリング地峡を経て北米に入りクローヴィス文化を生み、南下して南米に至り拡がったという認識でした。

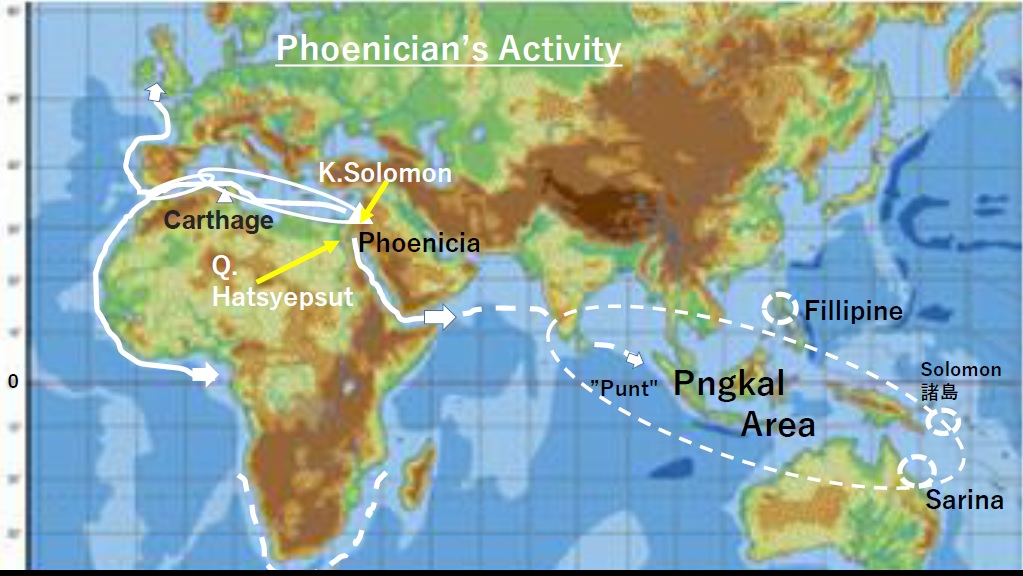

ところが近年、南米チリのモンテ・ヴェルデ遺跡では、クローヴィスと同様に古くかつ全く違った系統の石器が発見され、また、アマゾン流域の古い部族のDNAは、北米Native(インディアン)やシベリア系統とは全く異なり、パンカル地域の古い民族に(アフリカ系とも)近いものであるという驚きの発見が出てきました。

従って、南米進入はA,C,D,E,ルートが一応考えられますが、C,D,Eルートはその時代のこれまでの考古学上の認識からはとても考えられず、Aルートが注目されるところとなっています。

ここで重要なことは、アマゾン古部族とシベリア型が似ておらず原南方型のパンカル地域の古い人たちが近かったとすれば、Aルートということは日本列島を経由していることとなり、その事は日本祖人が新大陸アメリカに渡ったことを意味する人類史上の注目すべき大きなこと!になります。

それではその当時の日本はどんな状況だったのかということになりますが、先に述べました通り、那覇山下遺跡を含め北海道の十勝青葉の森遺跡まで十分列島沿岸地域に拡がっており、経由地として納得しうるものです。

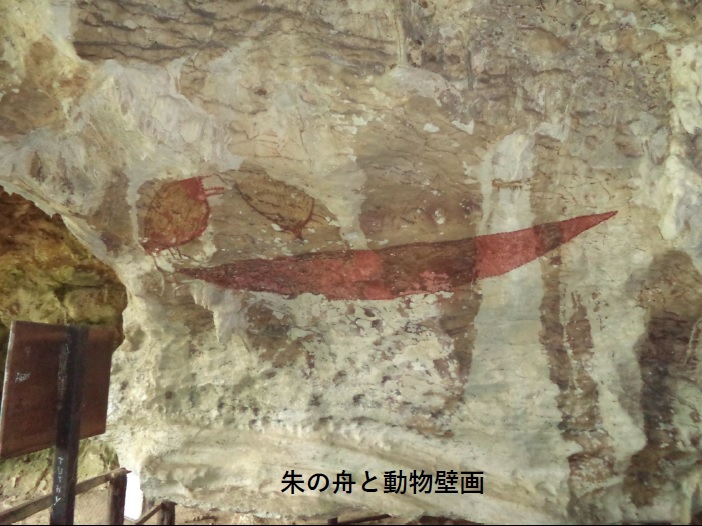

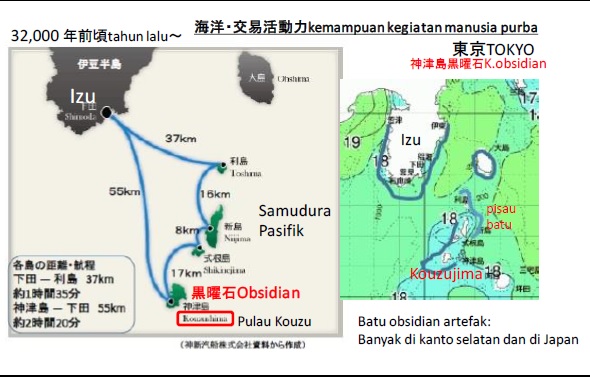

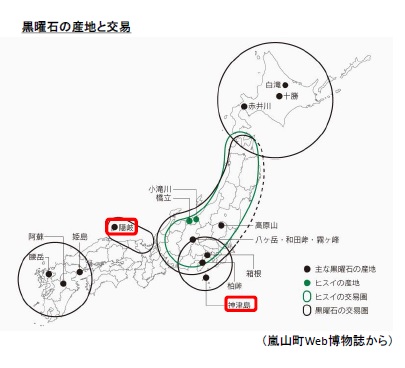

海水面は数十m当時より上昇しているため、遺跡・遺物は今は海中で発見が極めて困難なことと、3.2万年前頃には、伊豆半島から当時の貴重な石材である黒曜石を取るために舟で神津島に渡っている事が確認されています。

そして、関東から静岡の広域で黒曜石の交易が行われていた日本祖人の社会文化性も経由地として注目されます。

残念ながら、この時代の日本祖人の人骨を列島の土壌で発見することも極めて困難ですし、万年の時は鉄をも融かし残しませんが。

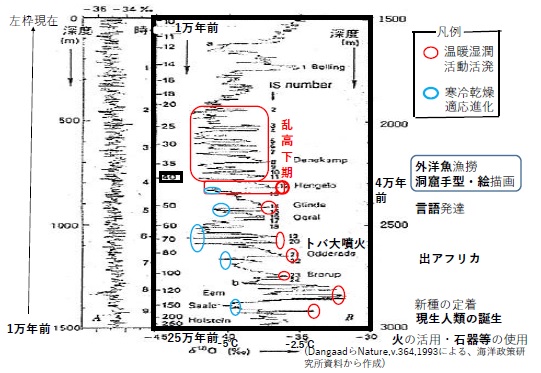

下図は、そもそも現生人類の始まり時代がどのようであったのかをグリーンランドの厚い氷床を最高峰から3千mの深さまでボーリングし、氷に残された結果を分析して気温の面から考察したものです。

太い黒線枠内は、25万年前(下部)から1万年前(上部)の間の気温変化を示したもので、今に比べると2.5℃の幅で温暖湿潤と寒冷乾燥の変化の大きい時代であったことが分かります。(左枠内は1万年前から現在で、変化は小さく安定的です。)

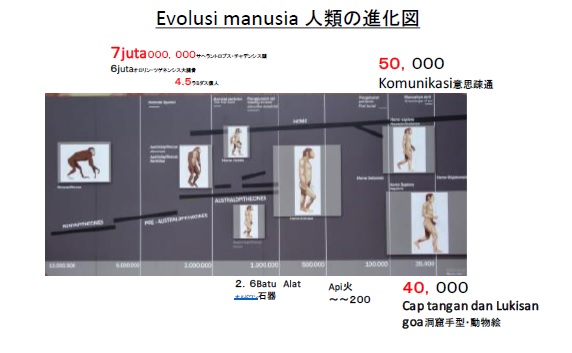

既に火と石器を使いユーラシア大陸にジャワや北京などの原人の時代を経て、20万年前頃、現生人類がアフリカで誕生し定着しました。そして、出アフリカを果たしアジアに拡がりました。

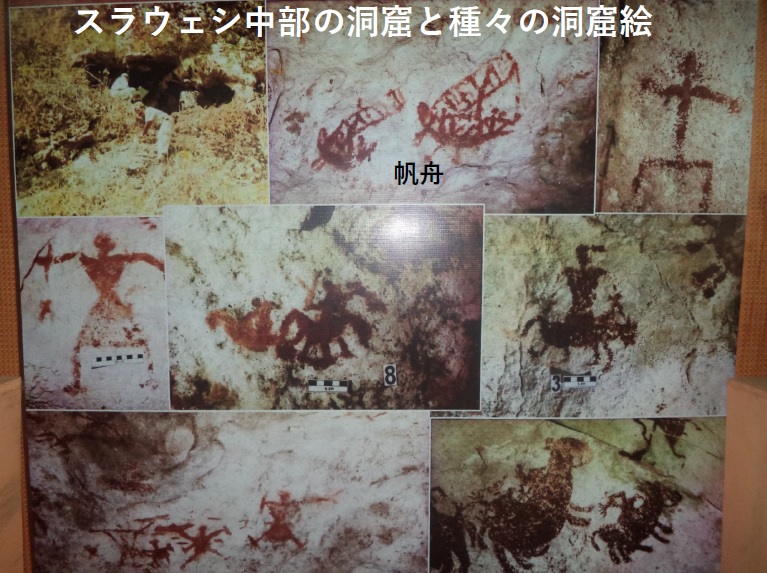

5万年前頃には言葉・コミュニケーションの格段の発達があったと言われており、5~4万年前頃には数十kmを舟(筏?)で豪にまで渡っています。

そして、4万年頃には舟で外洋に出て漁撈し、洞窟で手型や動物絵を描画し亡くなった人を埋葬するというというような精神性がみられる事も注目されます。

暖かい良い環境で活発に活動し人口を増加させたことが進歩発展を促したのか、寒い乾燥の厳しい環境が生き残り適応の進化を促したのか興味深い点です。

基礎能力は既に現代人とあまり違わず、赤子を今、東京に存在させることができれば中学校は卒業できるでしょうし、海での行動や動植物、環境に関する知見と対応行動力は都会の現代人より遥かに進んでいたことだろうと思います。

さて、そのような日本祖人(主体はα、原南方型)は、アメリカ新大陸に行けたのでしょうか?いろいろ検討していきます。

(了)

wikipedia紅海イエメン側

wikipedia紅海イエメン側