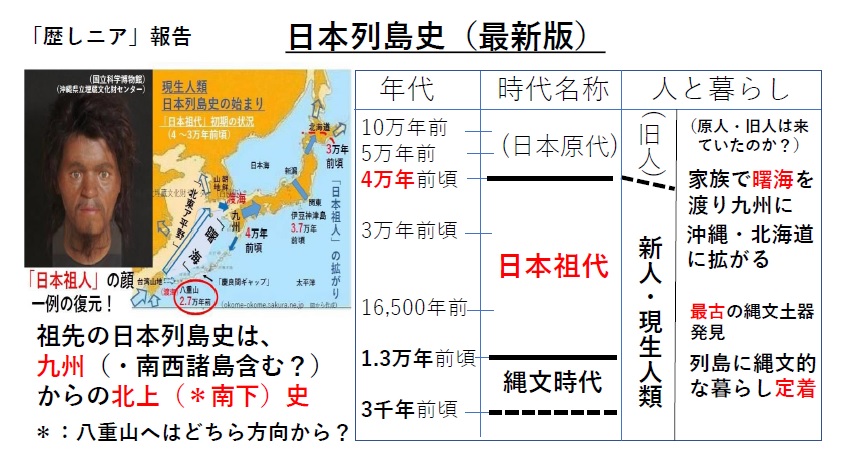

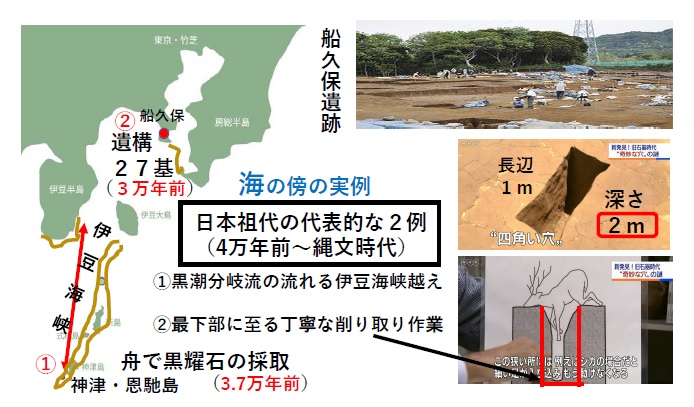

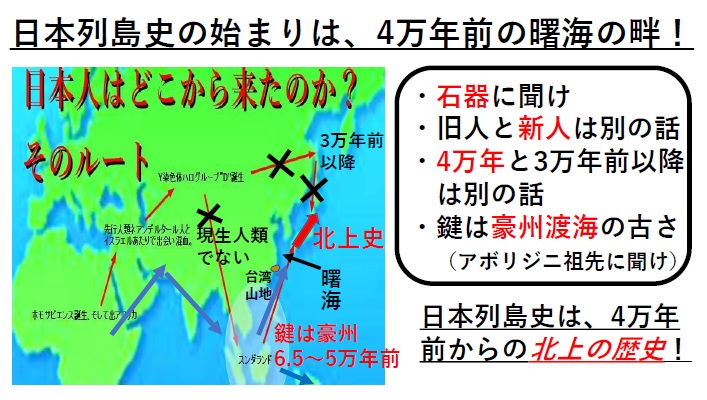

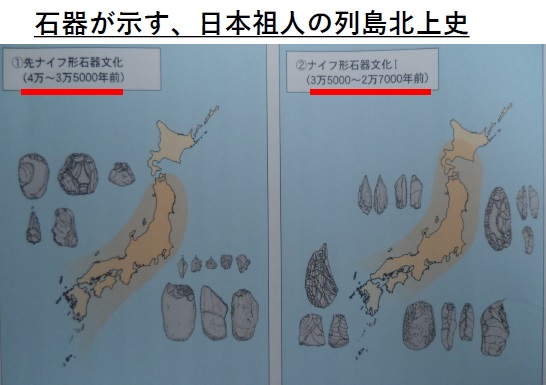

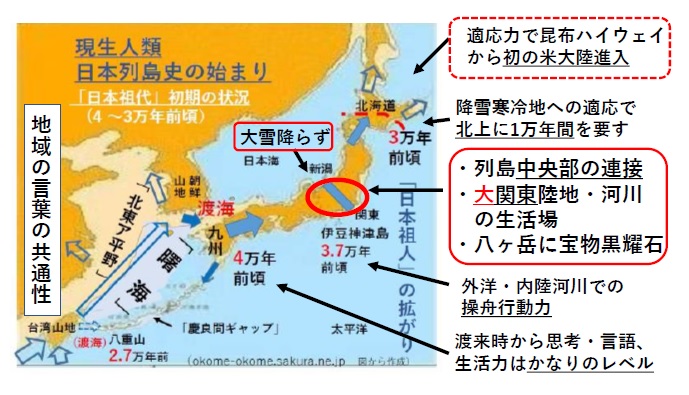

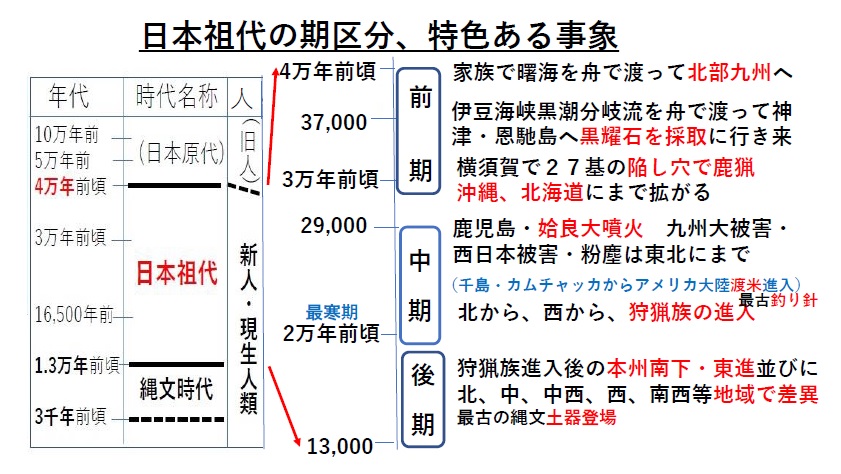

前回の時代区分の「日本祖代」について、主要な事象を年代で書き込み期区分すると下図のようになります。

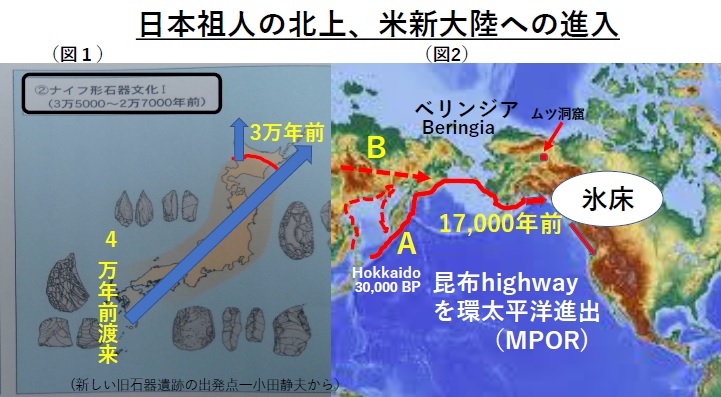

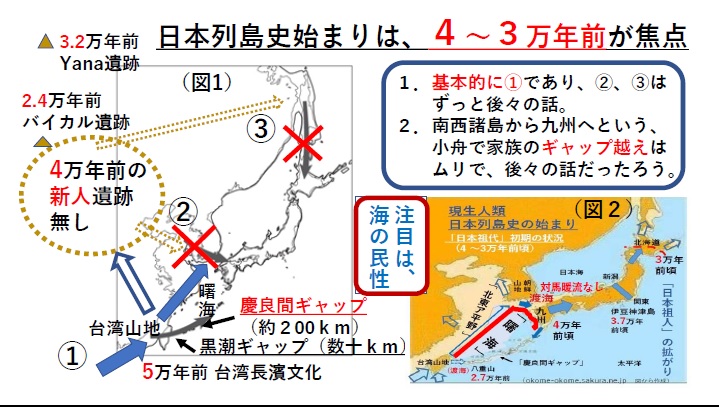

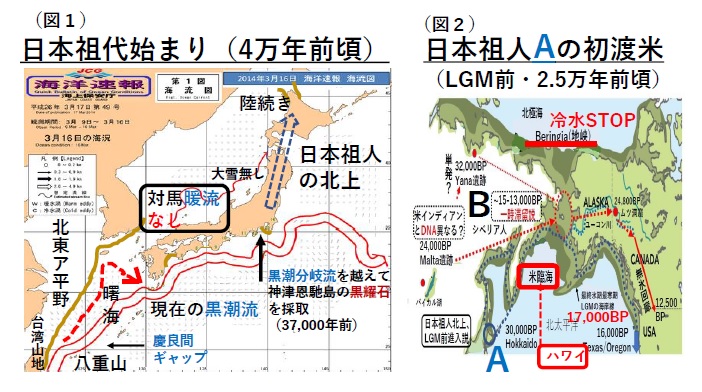

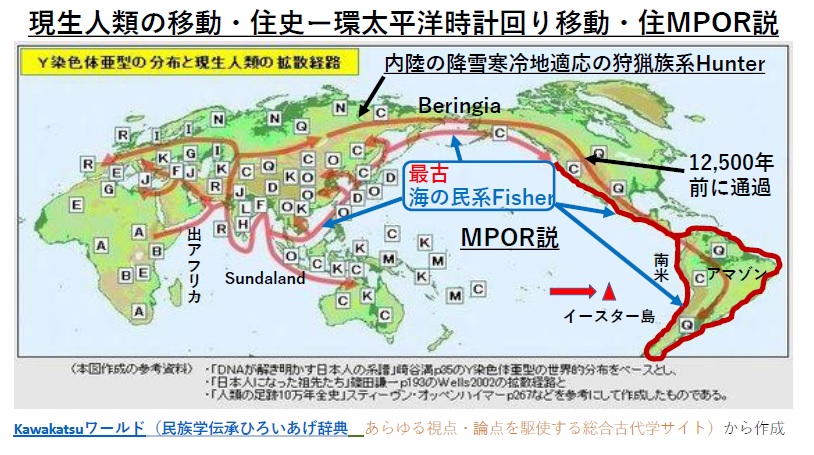

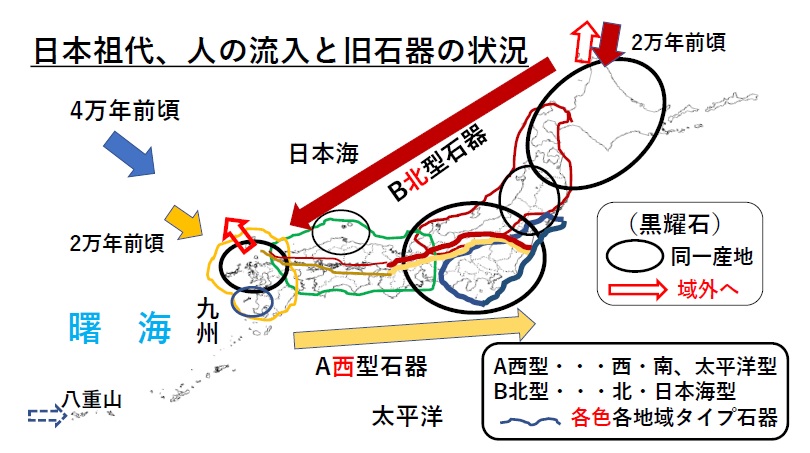

①前期は、曙海を渡って舟で北部九州に来て、沖縄や北海道にまで拡がり原型の基盤が出来ました。

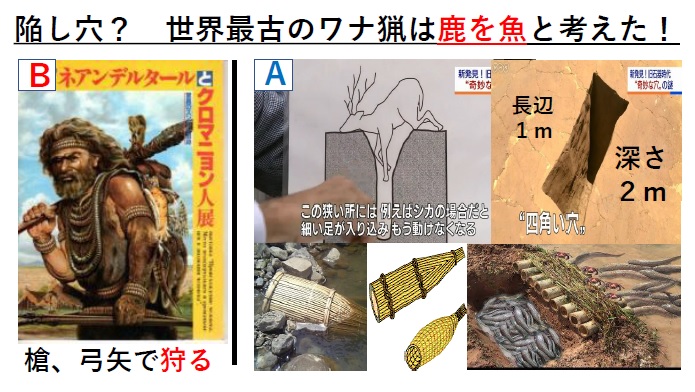

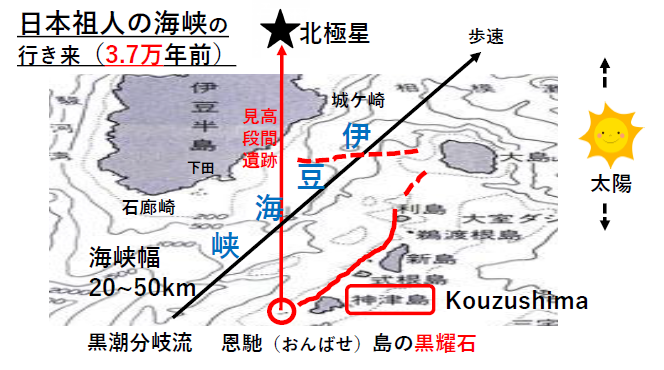

注目したいのは、舟で黒耀石を採集に黒潮分岐流を渡って行き来したこと、27基のワナ猟の穴という世界クラスの知力がはっきり残されていることです。

祖人について、その認知思考力、言語力、生活環境整備などが窺がわれ、「原始人」イメージは修正が必要です。

②中期は、姶良大噴火が特に西日本にもたらした大きな被害のインパクトと復興の期間です(それほどでもなかったと言う先生もいますが)。

東北、関東は充実進歩を続けたのでしょう。

そして、異質な大陸内部の狩猟族の人たちの進入のインパクトです。

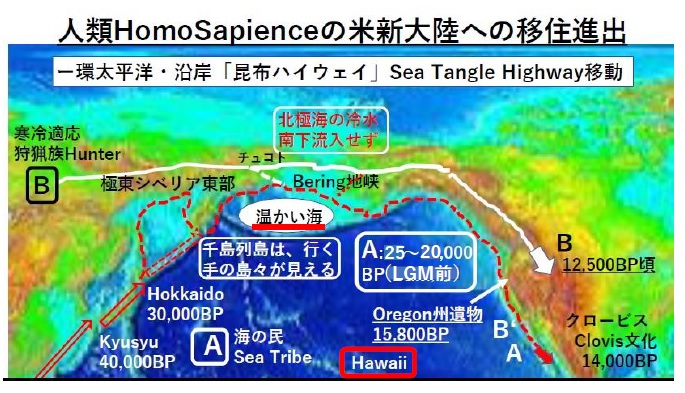

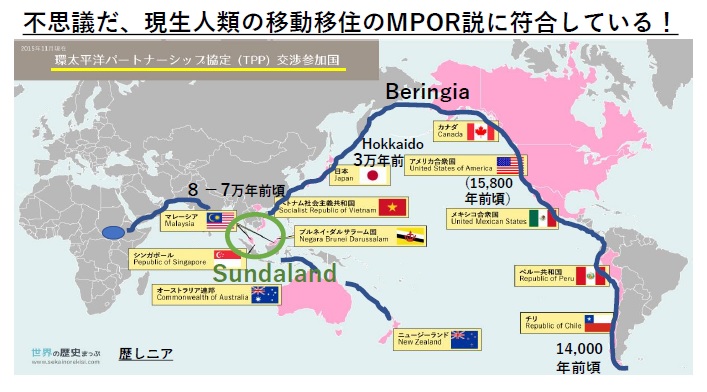

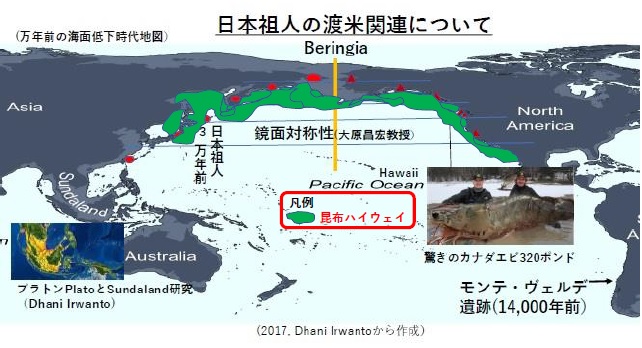

また、この期間に初渡米していると思っています。

なお、世界クラスの釣り針発見(沖縄)があり、「海の民」性は、はっきりです。

③後期は、前述の進入してきた人たちとその異質な文化の影響が、列島中央にまで及び各地域で違いがはっきり出て来たことが特徴です。

北の青森で世界クラスの土器が生まれ、次の縄文時代への助走が始まりました。

やはり、南から北の降雪寒冷までの環境の多様性と季節変化に適応したこと、そもそも舟を造り海を渡って来たかなりのレベルの人たちに狩猟族が加わった混じり合いなどが、世界クラスの考古痕跡を生み出した理由なのではと考えます。

祖先の頃から地震や津波も有りましたので、激動の時代でした。

(了)