http://www.sunda-wind.net

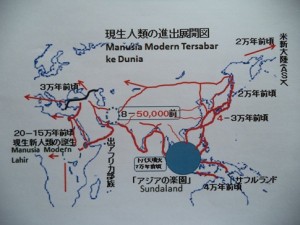

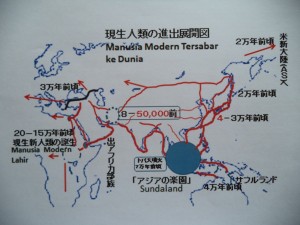

アジアの楽園Sundalandを考える上で、初期の現生人類が海浜・河川へ展開して行ったことは重要です。

私は、そもそも出アフリカを果たした千人内外の部族は、チンパンジーや他人類と異なり、水産物を食し海・水に抵抗ない特質を有する人たちであっただろうと考えています。

私たちの体に残る痕跡から、相当長い期間にわたって”水に馴染んだ新人類種”で、その準備があって出アフリカが果たされたものだと思います。

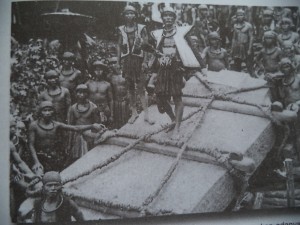

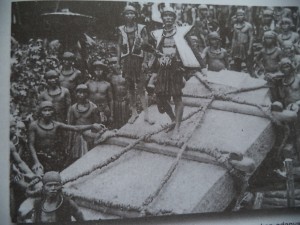

さて、当国の独立記念行事の一環として、ジョコ大統領ご夫妻も出席されて8月22日、海川の観光開発など経済活性化のための赤道祭りが賑やかに行われました。

ボルネオ島カリマンタンKalimantan西州でのパレードでは、5kmを移動しつつ進んでいく船を型どった甲板檀上から海の民の政策を唱えられる大統領が歓呼の声に応えられました。

国会議長、州知事、マレーシア、ブルネイのほか当国24州約4,000人の代表が参加し、50団体が踊りを披露しました。

また、約150隻の舟が参加し、海の民の祭りを盛り上げました。

(上記2枚 8.23付KOMPAS紙から)

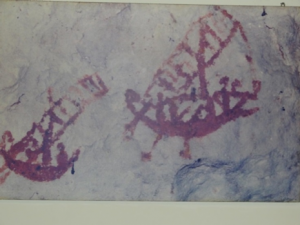

万年の昔から、その恵まれた風土と産物を基礎に、多くの人が舟purahuで漕ぎ出し、船でこの地に渡り来たり、船で交易を行い、海から食を得、葬送するなど海とともに生きてきた人たちbangsa lautです。

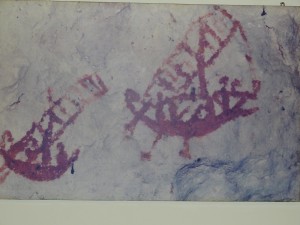

洞窟壁画の舟(インドネシア博物館) スラウェシ州の家

そのknow-howは口伝えで、技を見ることで相伝され、木・竹を使った舟は残らず、寄港地の根拠も今は周囲に溶け込んで分かりません。

しかし、各地に残る古い巨石遺跡や語り継がれている内容の類似性などから、大昔の人たちの多くの舟が行き交うことによる海洋での広範囲の行動力、交流は私たちの想像を越えるものであったと考えています。

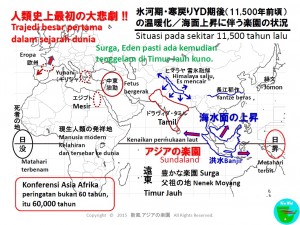

さて、問題の人類史最初の大悲劇に入ります。

300万年前頃から15回くらいあった氷河期Zaman Gletserの最終氷期は7万年前頃からで、北極・南極から発達した氷河は北半球では北欧、シベリア、北米北部を覆い寒冷と乾燥はその南部にも及びました。

海の水はこの氷になり、海水面は今よりも約130m低下し、広大なアジアの楽園Sundalandが半島大陸地として現れていました。

この地は赤道付近であったため、2万年前頃の最寒LGM期にも1.4~1.15万年前頃の寒戻りヤンガー・ドリアスYD期にも恵まれた気候状況でした。

前回報告しましたように、動植物も正に多種多様で食料が豊富、火山帯のため黒曜石などの貴重な鉱物も豊富にありました。金、錫、などは世界的に有名でした。今、一番は石油です。

悲劇となった大洪水の原因は、彗星や隕石meteoriteの衝突による急激な温暖化か、貯っていた北米の氷水の溢れ出しかなどと言われています。

火山の噴火もあったようで、地震・津波も考えられる正に激動の時期であったようです。

ヒマラヤHimalayaの雪氷も融け、あのシルクロードのタリム盆地Tarim Basinを水で潤し、いくつものアジアの大河は水量を増しあるいは流れを変え、大きな影響があったものと考えられます。

ともかく、楽園Sundalandのかなりの部分が海没し、大型の哺乳動物のマンモスmammothやトナカイが絶滅している激変は事実です。

このYD期間が終わり温暖化が始まった11,500年前頃というのは、地質学的には、更新世(後期)と完新世の変わり目であり、史的には、旧石器時代から新石器時代へと移り変わっていった人類史上の節目の大変重要な時代です。

注:現在の一般的な認識では下記ですが、(トルコ)ギョベクリ・テペGobekli Tepe遺跡、(英)ストーン・ヘンジStone Henge遺跡などの状況から、石器人はもっと進んでいたのではと考えられてきています。

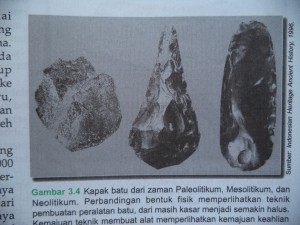

・旧石器時代Paleolithic・・・ 打製石器や骨角器を使って狩りや採集、漁労を行い、移動しながら生活していた時代

・新石器時代Neolithic・・・ 打製石器に加えて磨製石器を使用するようになり、また、定住生活をし、農耕や牧畜によって食料の生産をするようになった時代

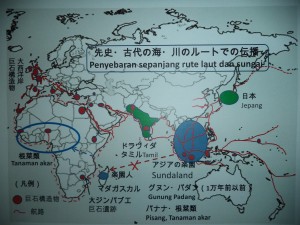

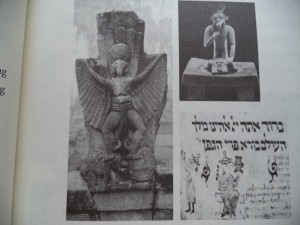

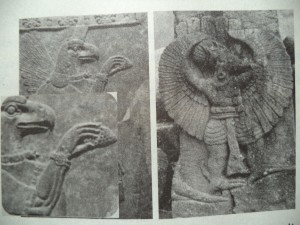

長年にわたる故Prof.Arysio SantosやProf.Stephen Oppenheimerの研究により、楽園が、父母祖の地が、大昔に海没した、大洪水banjirにより海没したという同工異曲の語り伝えは、広く根強く印亜大陸、中東地域の諸族のほか、北欧や太平洋諸島などにもあることが分かっています。

そして、沈みゆく地から生きのび離れた多くの人たちが、ノアNuhの方舟伝説のように新たな地へと向かったことでしょう。

舟perahuに家財道具を積み、それまでに培った信仰や生活のknow-how、何よりも恐ろしかった経験談、また、太陽が昇る地、楽園での良かった時代の話なども携えて。

無論、大悲劇が鎮まってから楽園を訪れた人たちは、その変わり果てた状況に驚き、様子を伝えたことでしょう。

ともかく、今に繋がる現生人類の少部族は、数万年前にアフリカを出てout of Africa、気候の変動の中、楽園に至りました。

そこでは寒冷乾燥の氷河期にも風土が恵まれていたことから、東西南北の多くの人々が集まり、出入りし、生活の文化cultureを育み続けられたものと考えられます。

この地で何(十)万人もの人が生活し、この文明Civilizationの始まりと言える人間としての豊かな社会が在りました。

突然とも言える海没化は、その影響も踏まえ、世界人類史World historyにおける最初の大悲劇Big tragedy eventと考える所以です。

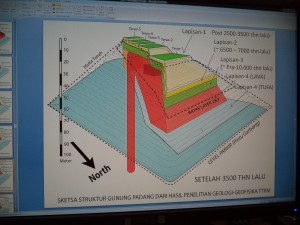

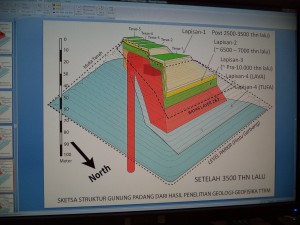

楽園の事実は、西ジャワの巨石遺跡グヌン・パダンGunung Padangの古さについての内部調査などにより更に明らかになると考えています。

下図の赤い部分は、地中から垂直に吹きあがった溶岩が前方に流れ固まったものです。遺跡はその上部に年代を異にして3層以上造られたもので、1万年前以上の昔から造られたものとみられています。

(参考)Lapisan層 THN Lalu年前 Lava溶岩 Tufa凝灰岩 Muka tanah地表面

またこの点で、知の殿堂と言われたエジプトMesirの神官の話として、あのギリシャの哲人プラトンPlatoが、楽園に関係すると考えられる内容を対話編Dialogueで記述しています。

話の該当の場所については、象などその具体的な動植物等の記述内容から、赤道付近の熱帯tropicalに違いないと研究者たちの見方が一致しています。

話の時期は、神官やプラトンが全く直接的に知る由もない、彼らにとって9,000年前という遙か大昔のことです。

にも拘わらず、その時期の陸地の海没話の状況と各地の語り伝えがぴったり現代地質学等の認識に一致しています。

このことも驚きであり、土地の様子や海没話を単なる想像ではとても書きえないことで、交易・交流の広域さと先人の語り伝えの凄さが注目されます。

因みに、各地の海没した大陸地話で現代地質学Geologyによって裏付けられているのは、全世界でonlyアジアの楽園Sundalandだけです。

以上、当時の人々にとって日が昇る、沈むことの重要さを加え、大悲劇の頃をまとめてみました。日出ずる楽園であることが分かります。遠東、Far East です。

現代の教科書は、この大悲劇のずっと後(数千年)、多くの人々がユーラシア大陸から台湾Taiwanルート、内陸マレーMaleysiaルートで当地に大挙南下移住したことから書き始めていますが。

他方、この温暖化による大変化は、それまで寒冷あるいは乾燥砂漠であった所に水と木々や動植物をもたらしました。

そしてやがて、中東のメソポタミアMesopotamiaなど教科書にある文明を登場させることになって行きます。

なお、左下のインドネシア語は、アジア・アフリカ会議KAA60周年記念ではなく、ゼロを3つ加えた60,000年記念ですよと当地の人にエールを送ったものです。

更に、赤道祭りKhaturistiwa Karnavalは、遙か大昔の悲劇の楽園のご先祖様nenek moyangを偲ぶものでもあるのですよと言いたいです。

さて、歴史にやや埋もれてあまり注目されていませんが、私には何とも興味深いDravida Tamilについて回を改めて報告いたします。