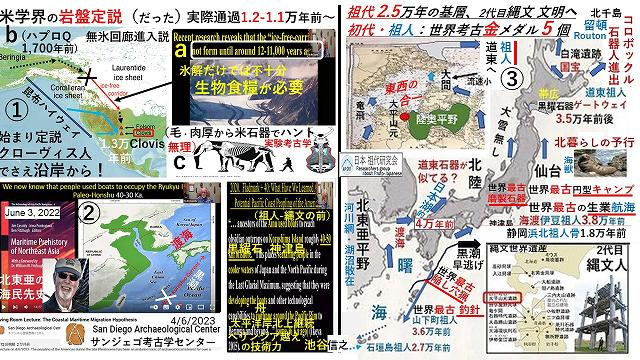

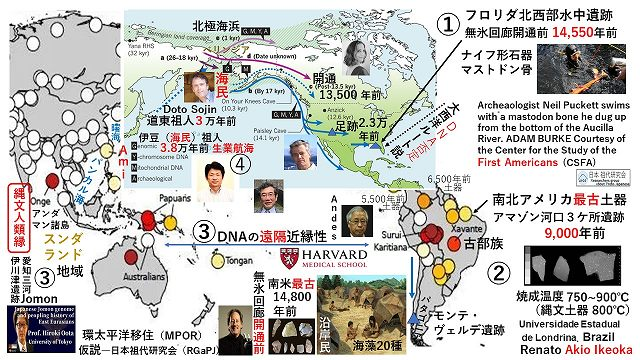

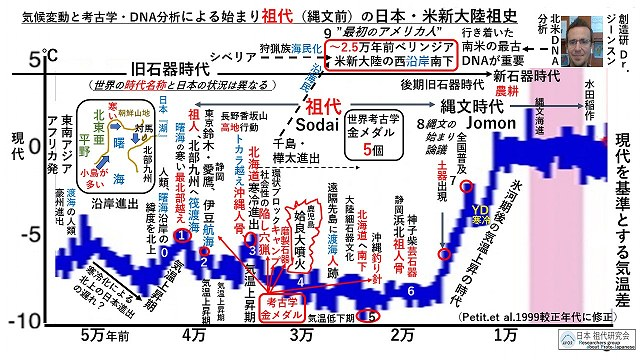

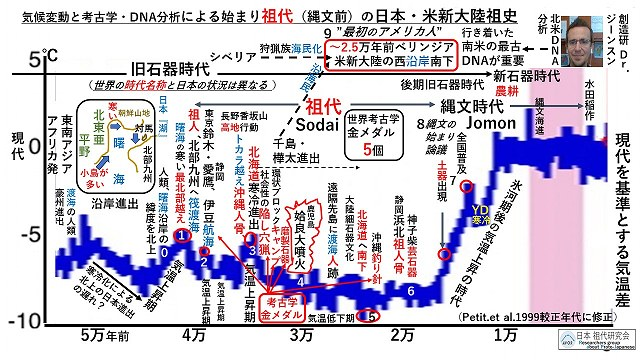

今や日本史の始まり時代史は、世界人類史における北太平洋岸ルートの「最初のアメリカ人」課題との関わりも視野にすべき問題なのです。

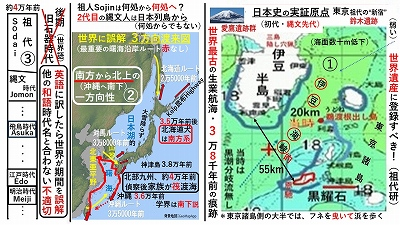

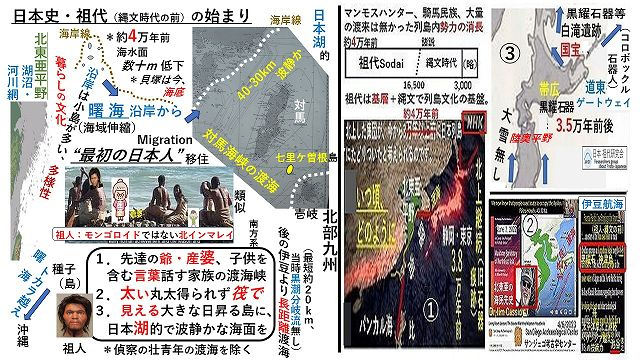

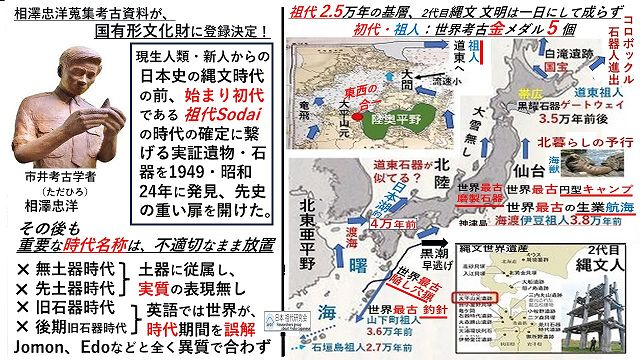

図右➀生業航海は日本史始まり実証の原点

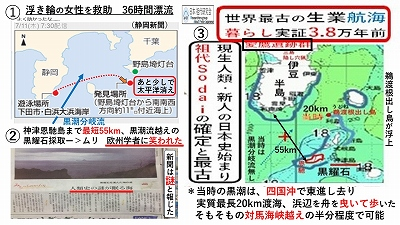

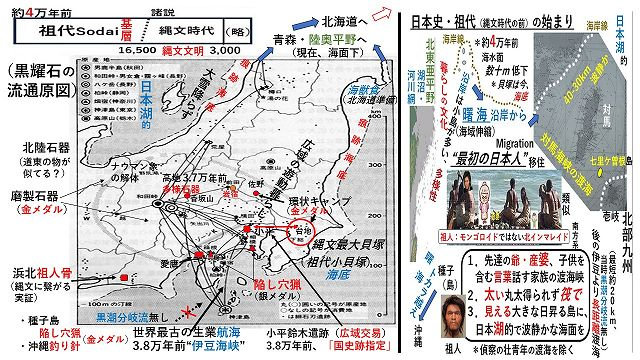

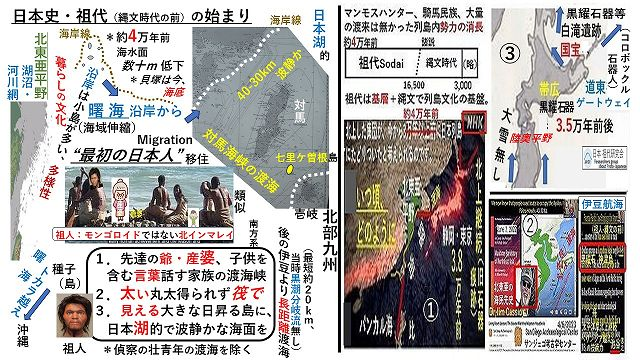

伊豆の世界最古の生業航海と地域の遺跡(静岡・愛鷹、東京・鈴木)の3.8万年前が、日本史実証の原点です。従って、始まりの北部九州は先史移住の相場観から約4万年前(学界認識)となります(一部が主張する3.8万年前はむしろ誤り)。そして、①図の内容は世界遺産登録を申請すべきものです。

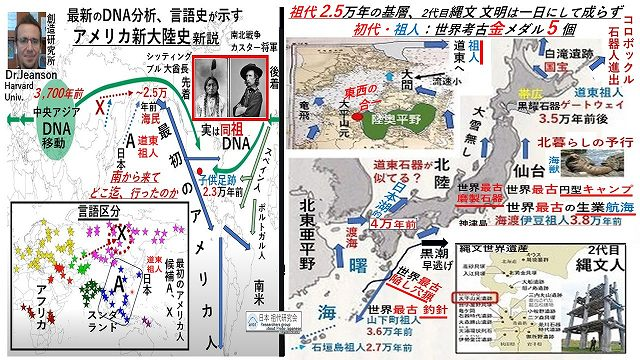

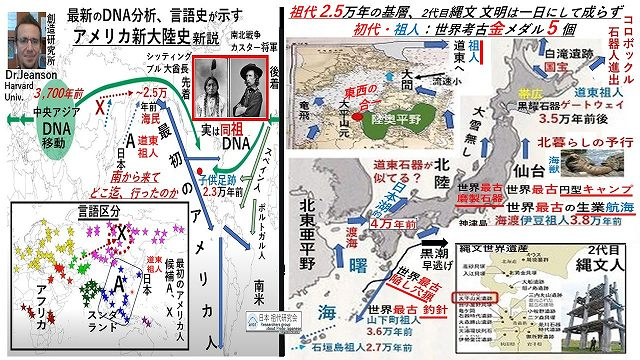

図中②基本は南方から北上の一方向性

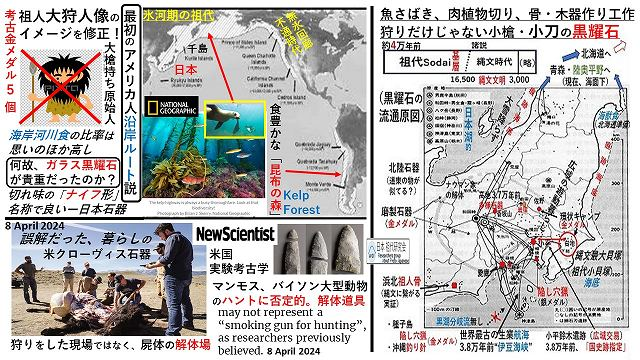

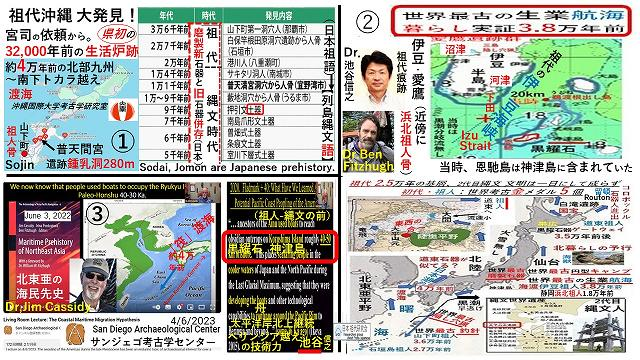

巷間の3方向渡来図は最重要の沿岸ルート(赤)が無く、時代混交で進入量の扱いも不適切であり、「最初のアメリカ人」課題との関わりを全く意識できない誤解の元です。北海道犬も南方系で沖縄犬と同様でありこの意味は大きく、また、それまで拡散してきた人類が北海道で留まる理由もなく、樺太の白滝黒耀石や千島の縄文遺跡状況からも北上継続と考えるべきで3方向渡来図が日本から出て行かないことは問題です。大雪が降らなかった日本海側からも北上した青森・陸奥平野(当時)で東西が合一した状況及び世界が注目のKelp(昆布)Highwayの「道東祖人」が注目されている事を認識すべきです。なお沖縄へは、学界は鹿児島からのトカラ越え南下説(言語、人類、社会文化の諸学)です。

図左③旧石器時代名は不適切

旧石器時代名は世界一般語であり、期間は日本の個別状況に合わず英語に訳せば誤解され、今や文明の声も出ている縄文時代Jomonは新石器時代ではなく、かつ他の和語の時代名称と全く異質で合わない不適切です。生業航海、社会性ある陥し穴猟などの痕跡が示す当時の暮らしぶりは原始時代(旧人時代含む様相と誤解)と称すべきではなく、Jomon前のこの国の重要な始まり史は、祖代Sodai・祖人Sojinと呼称し教室に紹介と議論を、世界に発信をしてJomon、Ainuとしている誤解の箇所を正しましょう。

―日本祖代研究会(RGaPJ)