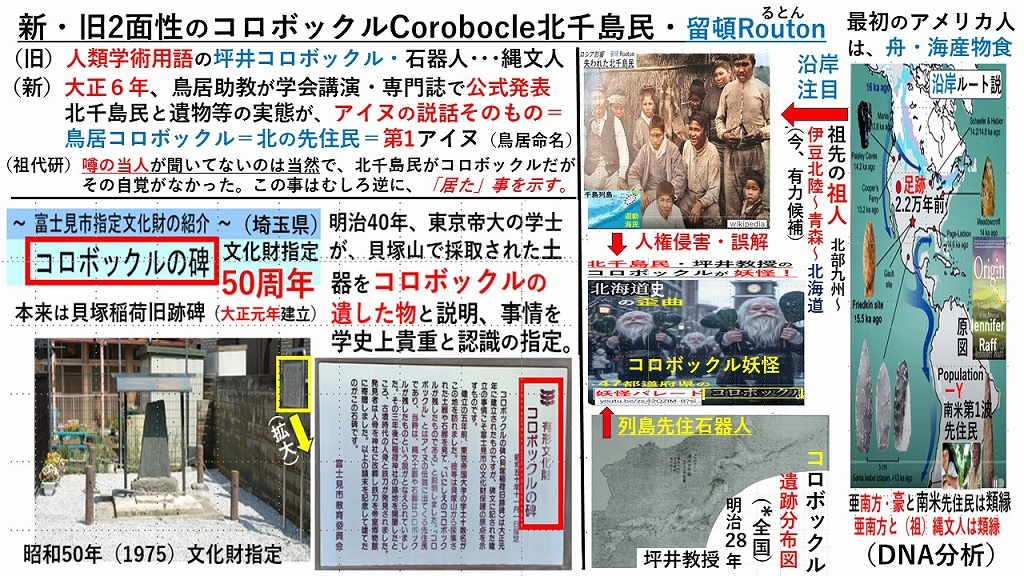

先見の文化財指定50周年 図左下:大正時代の貝塚稲荷旧跡碑の名称が、コロボックル碑と呼ばれています。公共物として、明治・大正時代の学問先達の東京帝大の坪井教授・鳥居助教の学史上の成果を、帝大学士の言動を顕彰したことで示す珍しい貴重な文化財です。

図右:近年の世界人類史「最初のアメリカ人」沿岸ルート説の高まりで、祖人(縄文人の前、初代)の青森・陸奥平野からの北上継続に否定要因は無く、「渡米参加標準を突破」し、注目される千島列島の実証例・6千年前の縄文遺跡(Dr. Fitzhugh/北大)に関わる北千島民・コロボックル(鳥居助教の判定、公式発表大正6年)が注目される時代の到来です。坪井教授が、日本列島におけるコロボックルの遺跡分布図を発表(明治28年1895年)していますが、痛恨の「北千島にコロボックルは居なかった」の誤解の拡がりから始まり、アイヌ伝承は小説や児童書などで悪戯者の神様や妖精となり、今や「妖怪」にされる誤解の人権侵害を正す意味でも、原点を示すこの学術内容の文化財指定の本碑は貴重です。

図左上、現代では、坪井教授の学術用語コロボックル石器人(全国)遺跡分布図は縄文人の事であり、また、第1級のフィールド・ワークに基づく鳥居助教が、アイヌ説話の「コロボックル」は実態上から北千島民そのものとの公式に判定(学会講演、学術誌等に記載、大正6~8年)し、北千島民・留頓(るとん,Routon)が鳥居現地調査において竪穴住居や石器・土器などは祖先のものと言い伝えて連続性を示している事などは学史上の否定し得ない有意義な学術成果であり、留頓が「遺跡・遺物は全て祖先の物」と言い伝えている連続性と共に、AI時代の教育に130~百年の温故知新で反映すべき重要なものです。

コロボックルと碑を教室に―祖代研究会(RSoJS) sunda-wind.net #祖人