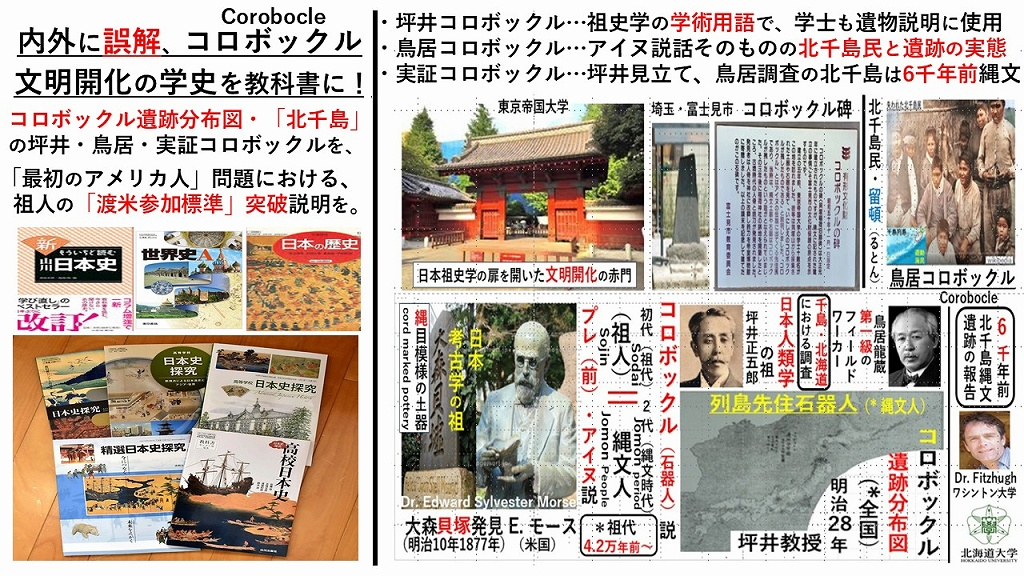

図左:日本史の始まり理解は、教科書が採り上げていない文明開化の学史からでしょう。東京帝大の坪井教授が人類学用語として定めたコロボックルは、妖精でも悪戯な神様でも、まして加害者や妖怪などではアリマセン。誤解を正すには、先ず教科書でしっかり説明することです。

図右:明治期に、日本史始まりの石器人・コロボックルという学術用語で熱い議論の探究が行われ、教えられていた帝大の学士が富士見市で発掘された貝塚品を用語使用で説明し石碑の名になっています。コロボックルは、坪井教授の北海道調査に基づき採用した名前の由来であるアイヌ説話から北千島が注目され、行われた鳥居調査では、現地民が「コロボックルなんて聞いたことない。遺跡は全て祖先のもの」と回答しましたが、これが「居なかった」という痛恨の話で世間に広まりました。(噂の当人が聞いてないのは当然で「居た」―祖代研)

北千島史はその後、フィールド・ワークを重ねた鳥居龍蔵により北千島民の実態はアイヌ説話のコロボックルそのものという判定の公式発表(学会講演、専門誌記載)、国際調査で6千年前の縄文遺跡を実証、人類史「最初のアメリカ人」問題の西海岸・沿岸ルート説の近年の高まり(シベリア人のマンモス追って進入定説の崩れ)でKelp(昆布)Highwayルートの祖人(初代、縄文人の前)の渡米参加標準の突破、などから北千島民・留頓(るとん)―祖代研・コロボックルに光が当たっていますが、肝心の「コロボックル」は誤解されたまま放置の現状であり、抜本改善は教科書から行われるべきです。

教室に正しいコロボックルを―祖代研究会(RSoJS)

#祖人